ボクが理学療法士として働いていた中で、様々な方に関わらせて頂きました。「忘れられない患者さん」シリーズの第5弾。「元ヤクザの脳梗塞片麻痺のオジサン」

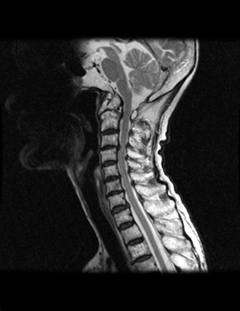

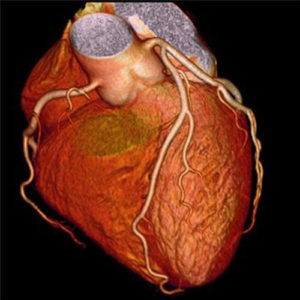

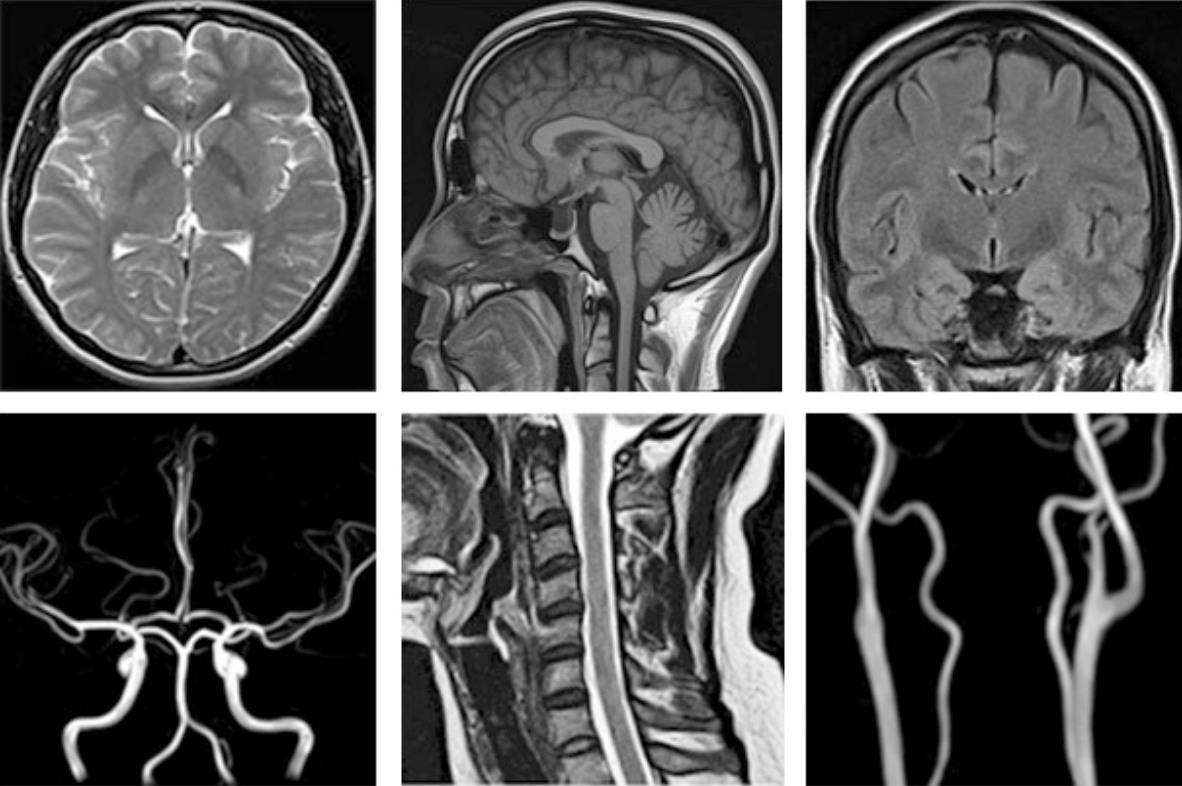

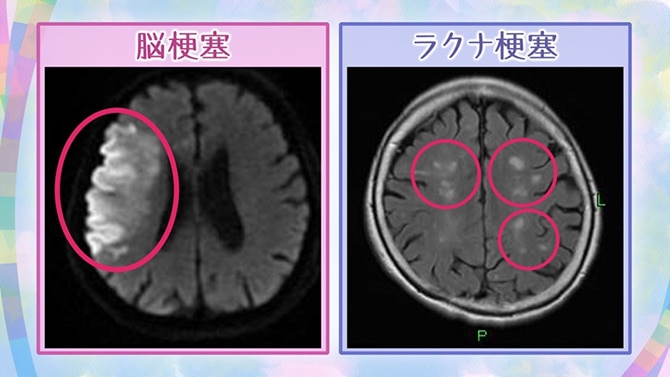

脳梗塞とは…

脳血管障害ということも多いですね。簡単に言うと、脳細胞に栄養を行き渡らせている血管が詰まったりすることで、脳細胞に栄養が行き渡らなくなり脳細胞が壊死(死んでしまうこと)してしまうことです。大きく3つに分類することができます。

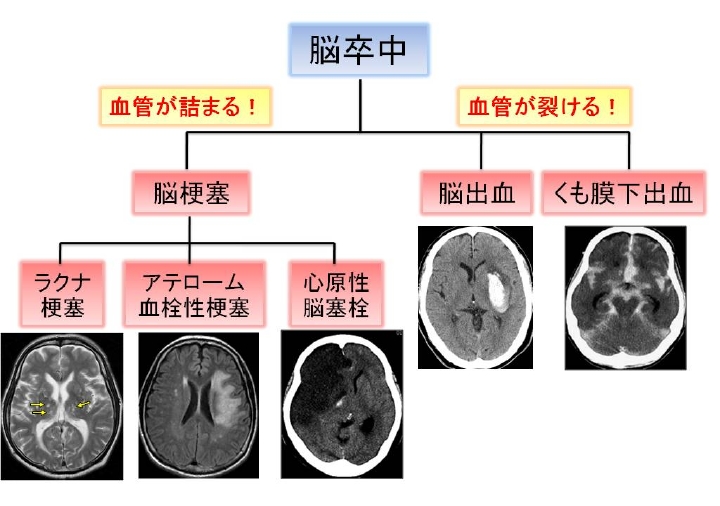

脳卒中とは…

脳卒中の中に「脳梗塞」と「脳(内)出血」「クモ膜下出血」があります。いずれも脳の中やそんの周辺で血管が詰まったり裂けたりして脳細胞へ栄養が行き渡らなくなることで脳細胞が壊死することです。

片麻痺とは…

脳卒中によって、左右どちらかの上下肢が麻痺することです。脳卒中による麻痺というのは、右側半分だけとか左側半分だけに出現することがほとんどですが、何度も再発していると、最終的に左右両側とも麻痺を遺す事もあります。

また、「麻痺」というのは「感覚麻痺」と「運動麻痺」に大きく分けることができれ、「感覚麻痺」というのは、例えば痛いとか熱いとか皮膚を通して感じる感覚が麻痺すること、「運動麻痺」というのは手足や体感、唇や舌など自分の思うようの動かせなくなることを指します。

今回、話題に出すのでは70代前半の男性Aさんです。

もともと糖尿病からくる動脈硬化が原因で、10年ほど前に脳梗塞を発症し左片麻痺(左の上下肢の麻痺)を呈してしまいました。数年後、糖尿病性腎症により腎機能の低下があり、維持透析になってしまいました。

その方はもともと右利きでしたので左が麻痺するというのは、一見すると「不幸中の幸い」の様に思われるかもしれませんが、実はそうではないことが多いのです。左片麻痺の場合、ただ「麻痺する」だけではなく「失認・失行」と言う症状が出やすかったり、「構音障害」を伴う場合が多く、実は生活をする上で非常に困難な事が多い麻痺の仕方なのです。一方、右片麻痺の場合は単純な麻痺である事が多い、とボクは感じています。

失認とは…

失認とは、1つまたは複数の感覚で物体を識別する能力が失われる障害です。皮膚で何かを触っていたり温度を感じていたりしてその信号を神経が脳細胞に伝えるのですが、最終的に「それが何なのか」を判断する「認知機能」が低下・消失しているため、御本人は判断ができなくなります。

失行とは…

失行とは、パターンや順序を覚える必要がある作業を行う能力が失われる障害です。例えば、パジャマを見せて、それがどういうものなのかはハッキリと分かるしどういう時に着るものかは理解しているのに、下衣に腕を通してみたり上位のボタンをめちゃくちゃに掛け違えてみたり、と言う行動の障がいです。

構音障害とは…

構音障害とは、言葉を正常にはっきり発音する能力が失われる障害です。例えば、話し方がぎこちなくなる、ブツブツ途切れる、息の音が混じる、不規則になる、不明瞭になる、または単調になることがありますが、患者は言語を正しく理解し、正しく使用できます。

話しを戻しますね。

Aさんは、透析を開始になった頃は、左片麻痺がありながらも、ご自分で起き上がったり車椅子に乗り移ったり、トイレにいって排泄したりなどの自宅内での生活は、ほぼ、自立されていました。ご自宅は持ち家のマンションで、独身ではありましたが内縁の妻さんがいらっしゃり、同居はされていませんでしたが、食事など身の回りの介護はその方が行っていました。

しかし、脳梗塞を再発し救急搬送され、ボクが勤めていた病院へリハビリとサービス調整のために転院されてこられました。

ボクは基本的に初めましての患者さんとご対面する前は、かならずカルテを見て、前医での様子や疾患の状態、合併症や併存疾患の確認、普段服薬しているお薬、家屋状況、家族関係、経済状況など一通り確認した上でご挨拶に行くのですが、入院時の病棟担当看護師さんの記載に「全身に入れ墨あり」との記載がありまして…まあ、ボクも理学療法士として20年以上働いてきましたので、その筋の方を担当したことは何度かあるのですが、小心者のボクは(笑)やや緊張気味で初めましてのご挨拶をしました。

しかし…

もちろん、先にも書きましたが、構音障害があるので、お話しづらいということもあったり、きっとそれが原因で「話すことは最小限にしたい」と言う意識が働いてたのだとも思うのですが、いろいろご質問させていただいても首振りによる応答がほとんどで、喋られても単語でしか言葉を発することがなく、ボクは少し困ってしまいました。

それよりもなによりも

表情がないんです。そう、ないんです。目線も合わせてもらえない、微笑みかけてもニコリともされない、目は伏し目がちで口角は下がりっぱなし。これは、色々と厳しそうだぞ、と覚悟しました。

お体の状態としては、左上下肢の麻痺はかなり重度で、ご自分の意志ではほとんど動かすことができず、皮膚の感覚は若干あるようでしたが、正常よりも鈍い状態でした。寝返りはベッド柵を右手で把持してなんとか自力で可能、起き上がりは困難、そんな状況でしたので、まずは、どんな方法を使ってもいいので起き上がりを自力でできるようになり、ベッドの端に座っていられる、と言うことを目標に理学療法をすすめて行くことをお伝えしました。

ちなみにこの方のご希望は、元のご自宅マンションに戻って生活をしたい、と言うことでした。

ちなみに脳梗塞による運動麻痺は別名「痙縮」と呼ばれます。

「麻痺」と言うと手足の力が入らない、と言うイメージが強いと思うのですが、脳梗塞による痙縮という状態は、力が入りすぎることで関節の動きをコントロールすることが困難になることです。

脳梗塞の運動麻痺を呈している方でこの図のような手足の形をしてる方をご覧になられた事がある方もいらっしゃるかと思います。Aさんの左上下肢は、まさにこのような状態でした。

痙縮の難しいところは、例えば起き上がろうと腹筋に力を入れるだけで、麻痺している側の腕が自然に曲がってきたり、脚がピーンと伸びてしまったりして、それらが邪魔することで起き上がりが難しくなる、みたいな事が日常生活のなかで起こってきます。

Aさんはこの状態が、かなり顕著に出ている状態でした。しかし構音障害はあるものの、失認・失行の症状は見られませんでした。

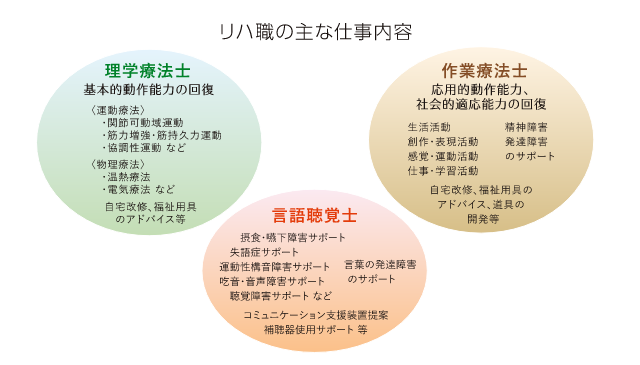

理学療法としてはベッドサイドで、まずは固くこわばっている左上下肢の関節を柔らかくする運動、力を入れる時に必用のないところに力が入らないようにするための運動学習、起き上がりを介助してベッド端に座り、座ったまま手で柵などを持たずにバランスを取る練習から始めました(起き上がる練習をこの段階で行わないのには理由がありますがここは割愛します)。

いつも言いますように、運動の合間合間には休憩を取るのですがその時に、ボクは患者さんの色んな事を聞きます。もちろん、内容によってはセンシティブなこともあるので、それは患者さんとの信頼関係がどの程度、築けているかを探りながらになるのですが。

初めましての時にボクが感じた「色々と厳しそうだぞ」と言う感覚は、患者さんの「意欲」の問題に起因する事が多くて、やはりご本人が「良くなりたい」「自分でここまでできるようになりたい」と言うお気持ちが大事なのですが、Aさんからはそれを全く感じられなかったのです。

そんなある日、ボクが関わらせてもらうようになって2週間後くらいでしょうか。いつもの様にお部屋へお伺いしご挨拶した後、Aさんは堰を切ったように話しだされました。

「リハビリなんてやっても意味ない」

「別にこのまま家に帰ってもなんとかなる」

「ヘルパーも女もおるから全部やってくれる」

「これ以上構わないでくれ」

などなど…

事実、リハビリの効果としては正直、厳しいところがあってボクは長期戦を覚悟していたところでした。

ボクはまず、Aさんに、Aさんのお気持ちをしっかりとお聞きしないままリハビリを続けてきたことに謝罪をし、ベッドの横にしゃがんでAさんのお話しに耳を傾けることにしました。

ご自身ではこれ以上良くならないと思っているしなりたくないと思っている、なんなら今すぐに死んでも構わない、今までの人生に悔いはない、できれば静かに家で過ごしたい、など正直なお気持ちを吐露されました。

その中でとても記憶に残っているお話しがあります。

Aさんは全身に入れ墨が入っていることはお伝えしたとおりですが、左手の小指と薬指もありませんでした。ご本人が「自分の人生に悔いはない」とおっしゃられてたのには意味があって、御本人はヤクザとして生きていきて、ある程度の地位まで上り詰めたそうです。舎弟がいたり、島を任されたり、刑務所も金沢刑務所に入ったこともある、と。

少し余談ですが、刑務所というのは日本各地にありますが、実はそれぞれ役割があります。例えば、初犯の人が入るところ、何度か受刑した経験した人が入るところ、重い罰を受ける人が入るところ、など。有名なのは網走刑務所ですよね。

その事はボクは以前より知っていたのですが、金沢刑務所がどの様なところなのかは知らず、Aさんにも聞きました。

金沢刑務所というは、何度も犯罪を犯している人や反社会勢力の人が収容される刑務所だということです。

Aさんにとって「金沢刑務所に収容される」というのは、ヤクザとして「箔が付く」ことであり名誉なこと、そうお話しを聞いてボクは理解しました。

そして、ご結婚はされずお子さんもいらっしゃらないのですが、伴侶も得てそして病気になって。

「やりたいことをやりたいようにやりたいだけやって病気になったのだからこれ以上は何も望まない」

そんなニュアンスでしょうか。

おそらく1時間くらいお話しを聞いていたと思います。

ただ、理学療法士としてのボクは、とても苦しい立場になりました。

正直、御本人の気持ちもよく分かるし、「これ以上何も望まない」と思っている人に「これ以上を望もうよ」と押し付けるのは、理学療法士としてのエゴだとも思う。けれど実際問題、どんなに介護サービスを使ったとしても、この現状でご自宅での生活はムリ。そことどう折り合いをつけていくか、まずはボク自身の気持ちや理学療法としての方向性を決めなければなりません。

とっても悩ましい。本当に悩ましい。

以前、このblogでも書かしていただきましたが、ボクは多分、理学療法士として失格なんだと思います。または、こういうボクの中での葛藤が生まれた時の対処方法が下手くそで、どっちつかずというか、何を優先すべきかを見失ってしまう。

実は、このお話し、これで終わりです。

この後ボクは、体調を崩しそのままこの職場を退職してしまったからです。

そしてAさんのその後も、知るよしもありません。