『転移』と言ってもガンや腫瘍の話ではありません(笑)

心理カウンセリングは、いわゆる「心理療法」と言う手法を使って、クライエント(利用者)の精神・心理に働きかけることで、身体的な症状が軽減したり、気分が楽になったり、気持ちが前向きになったりと、『良い影響を与えるために行う事』なのは、何となく理解いただけると思います。しかし、それが思わぬ方向へ行ってしまうことがあります。

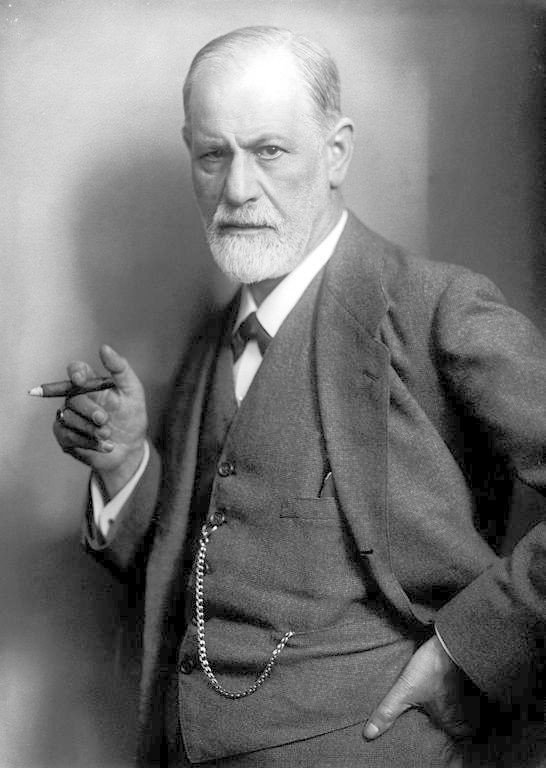

心理カウンセリングを行っていると、クライエントの過去に生じた感情や対人関係のパターンが、クライエントとセラピストとの間で現れてくることがあって、これを「転移」といいます。これは、精神分析の創始者であるフロイト(Freud, S)がクライエントの治療を通して発見した現象です。

この「転移」という現象によって、過去、クライエントによって両親やそれに近しい人物に向けられた感情が思い出されたり、その相手との関係性が反復されたりすることが多くあります。

心理カウンセラーというのはクライエントにとって、基本的に『心地の良い関係を提供してくれる人』です。クライエントが様々な悩みや、時にはあまり望ましくない感情を表現しても、心理カウンセラーはそれをキチンと受け止め、共感しくれる存在です。ボク自身もよく使う「一緒に考えてきましょう」とか「一緒にやってみましょう」などの言葉かけが象徴するように、クライエントにとってみると心理カウンセラーと言うのは『共に戦う同志』と受け止めることができ、心理カウンセラーに対してポジティブな、肯定的な印象を持つようになります。

コレが『陽性転移』と呼ばれる現象です。

この陽性転移は、一見、望ましい感情と関係性の様に思われますが、実は注意が必要です。

例えば、治療開始早期に陽性転移が起こると、「早く良くなって心理カウンセラーに褒めてもらいたい」などの心理が働き、表面的に精神症状が治ったかのように見えてしまうこともあります(転移性治癒)。ですが、本質的に問題が解決しているわけではないため、そうした場合は、治療を終えてもすぐに問題が再燃してしまうことも多くあります。

また、心理カウンセラーへの愛情が高まり、恋愛感情を抱いてしまうこともあります(恋愛性転移)。

エスカレートすると場合によっては、クライエントの恋愛感情に歯止めが利かなくなってしまい治療関係を越えようとする行動に移してしまうこともあります(行動化)。

心理カウンセラーは、比較的早期にこのような『陽性転移』に気づくことができます。それは何故かというは、心理カウンセラーはあくまで客観的にカウンセリングを遂行し、両者(心理カウンセラーとクライエント)の関係性に気付けるからです。しかしクライエントは、自分自身の主観にどっぷり浸かってしまいますので『本物の恋愛感情』と勘違いしてしまうこともあるのです!

一方『陰性転移』とはどのようなものでしょうか。

端的に言ってしまえは『陽性転移』の逆ですので、クライエントが心理カウンセラーに対し、ネガティブで否定的な感情を持つことです。

例えば、カウンセリングセッションを重ねるにつれ、クライエントが心理カウンセラーに対して「自分のことを大事にしてくれていない」「理解しようとしてくれていない」などといった不信感や怒り、憎しみの感情が湧いてきたりします。

こうした陰性転移による感情は、クライエントの過去の両親(またはそれに近しい人物)との関係のパターンや葛藤を反復していることが多く、クライエントが幼少の頃に両親に抱いていた感情であったり(「大事にされていない」「理解してくれない」など)、欲求が十分に満たされていなかったりした可能性があると考えられます。

この陰性転移については、エスカレートするとクライエントから一方的に心理カウンセリングを終了してしまうといった行動に出てしまい、それまでの心理カウンセリングが無に帰すこともありますが、実は心理カウンセラーはこの陰性転移をとても大切にします。

というのも、どの様な状況や言葉かけなどで陰性転移が起こっているかと言う分析をすることで、クライエントの問題の本質が見えてくるからです。

クライエントが陰性転移を起こしている時、心理カウンセラーが自己一致(※)しており、カウンセリングセッションを俯瞰で観察することができていれば、クライエントの抱える問題の、本質や課題の根本へと結びつけることができ、解決への糸口が見つかることが多くあります。

※自己一致

「純粋性」とも呼ばれ、「自分自身のありのままの感情を体験し、受容していること」ともいえます。心理カウンセラーは、カウンセリングセッションにおいては、ありのままの自己・自分であり、現実に経験していることが自分自身の気づきとして正確に表現されていなければならないとされます。

では、クライエントの皆さんはどうしたら良いのか。

心理カウンセラーと過ごす時間(カウンセリングセッション中)の自分自身の感情を『快』『不快』の感覚だけで判断しないようにしていただきたいと思います。クライエントが感じていることは、おおよそ心理カウンセラーはそれを見抜いていることが多くて(笑)『快』『不快』のその先にある【本当の問題】について考えています。

ただもし、クライエント自身が「陽性転移している」「陰性転移している」と感じた時、もっと言うと「恋愛感情を抱いているかも」「すごくキライだと思っているかも」と気付いたのであれば、それはキチンと心理カウンセラーに伝えるべきです。

クライエントが転移を経験している時、それを心理カウンセラーに伝えることで、心理カウンセラーは今後、両者の関係性をより良くする方法を考え、それらに対処します。

一番やってはいけいのは、自己判断により『陽性転移 → 恋愛感情 → 金品を贈る(自宅まで押しかける)』などや、『陰性転移 → 憎悪 → 無断キャンセル』などのように、行動をエスカレートしてしまうことです。

心理カウンセラーは「精神・心理の専門家」です。

ですので、心理カウンセラーは自分自身の心理に敏感に反応すると共にそれを観察し、クライエントとの関係性の中でなぜそうなったのかを分析します。

ただ、ニコニコとクライエントを受容し共感しているだけではありません。

そういう意味では、心理カウンセラーはとても腹黒いとも言えるでしょう(笑)