ボク、最近、すごく実感していることがあって。それは『感情と認知はとても関係性が深い』と言うことです。まあ、知ってる人は知っているし、当たり前っちゃ~当たり前だし、『認知行動療法』なんかは、その原理を応用しているわけだから、そりゃーそーなんだけど(笑)。

色々なバックグラウンドを持った様々なクライエントと接する中で『あ!こーゆー認知の仕方をしているからこーゆー感情が生まれるんだ』とか『この方はこーゆー受け止め方をしているから、今、こんな事に悩んでいるんだ』とか『こーゆー捉え方をするともっと楽になれるのにな~』とか、ボク自身にも気付きがいっぱいいっぱいあって。

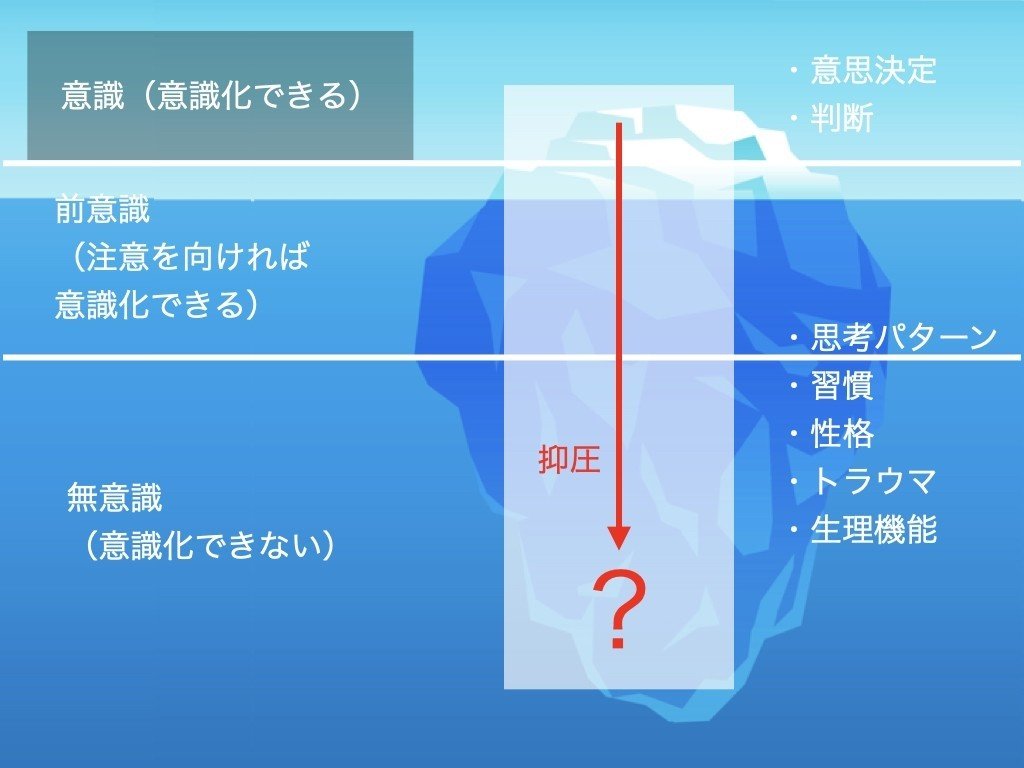

今までココのblogでも認知の事に関して、たくさんのお話をお伝えしてきましたが、その都度お伝えしているように、認知の仕方というのは、その人が今まで生きてきて取捨選択し自分自身で正しいと思った方法を自分自身に取り込んだ結果なので、なかなか変えられない。

ここであえて『修正』とは言いません。『修正』と書くと何となく、ソレまでの認知の仕方が『誤っている』『間違っている』と言う印象を受けるから。ね。

その人が獲得してきた認知の方法と言うのは、ある意味仕方のないことだったと思うんです。その人がその時、それが最善と思って選択したことであるし、それを否定したところで何も建設的な話にはならないので。

ただ、それはソレとしてご自身で受け入れ、「今までの自分、良く頑張ったね。でも今からもっと楽に生きていくために、今までの自分と少し距離を置くね。大丈夫。見放すわけじゃないから」みたいな感覚で、認知の話を読んで欲しいなあ~と思います。

さて、前置きが長くなりました(笑)

今回、お話するのは「悲観的な人はどうしてポジティブな情報までネガティブな事として受け止めてしまうのか」と言うお話です。

ボクのblog『楽観的に生きるって?!防衛的悲観主義・戦略的(方略的)楽観主義』に悲観主義(ネガティブシンキング)に関して詳しく記載していますので、そちらもご参照下さい。

今日、お話するのは主に『うつ病』の方によくある思考や認知についてお話しますが、いわゆる『悲観的』であったり『ネガティブ思考』であったりする人に共通する部分も多いと思いますので、ご紹介させて下さい。

『Biased belief updating in depression(うつ病における偏った信念のアップデート)』では、〝うつ病の患者さんで認知行動療法を行っても上手くいかない人には、「自分は失敗者だ」「人は信用できない」「世界は不公平だ」などの信念を抱いている可能性があります。〟と言っています。しかも、〝困難な課題でよくやったと言われるなど、自分と矛盾する肯定的なフィードバックを受け取ると、通常はそのような信念を修正します。しかし、うつ病患者は、肯定的でポジティブな経験をしているにもかかわらず、否定的な信念に固執することがよくあります。〟と述べています。

つまり、客観的にみて良い結果を出したり、肯定的な結論に行き着いたとしても、それを否定するような思考を強化してしまう傾向にある、と言うわけです。

以前のblog『自分で自分が信じられない…インポスター症候群!』に通ずるものがありますね。

認知行動療法を体験したことがある人は何となく分かると思うのですが、事実を客観的に見て、それを正当な評価を下す必要があることを学んだり、自分自身の認知の仕方が主観的過ぎる事を知ることで、沸き起こる感情に変化をもたせることができるのですが、あまりにも強い信念を持っていると、そこから脱出できなくなってしまう、とこの論文では言っています。

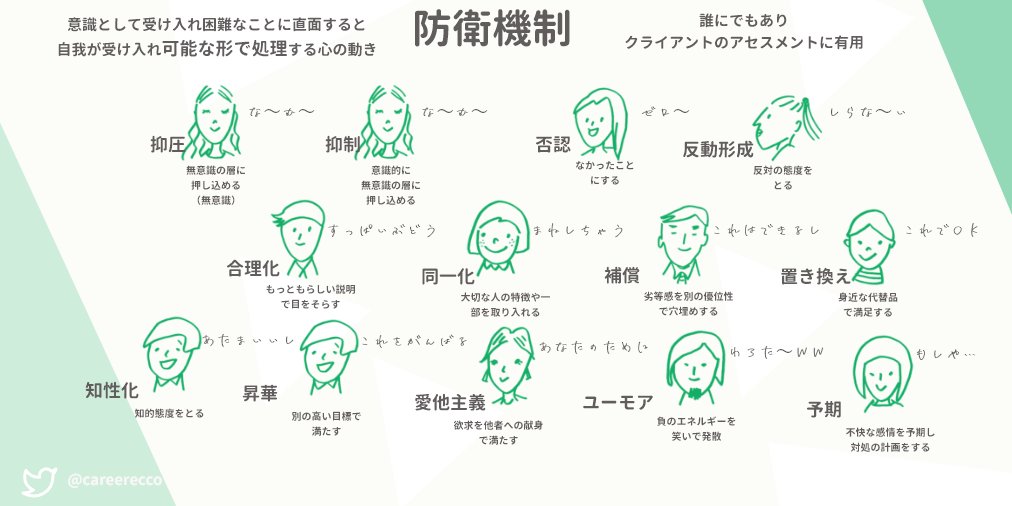

この様な現象を『認知的免疫化』『認知的予防接種』『メンタル・イノキュレーション』などと呼ばれます。

この『認知的免疫化』は本来、肯定的な意味合いで使われます。たとえば…しかし一方で、認知的免疫化がネガティブに働いてしまうことで、前述したようなうつ病の方にありがちな思考や認知になってしまうこともあります。

では、何故、うつ病の方はこの様な認知的免疫化を引き起こしてしまっているのか。ドイツの研究者であるTobias Kubeは、こう考察しています。

〝うつ病患者の多くは、自分の否定的な信念が「正しい」と証明されたと感じた過去の経験、たとえば、失敗と認識された経験を持っています。このような(まれな)経験は失望や不快な感情を伴うため、うつ病患者はそれを非常に重要なものとみなし、そのような失望の再発を何としても避けようとする可能性があります。その結果、「後悔するよりも安全なほうが良い」というアプローチを採用することで、彼らは(意識的にせよ無意識的にせよ)否定的な信念を修正するよりも、それを持ち続けることを好むかもしれません。なぜなら、信念の修正は、結局物事が悪くなった場合に再び失望するリスクを伴うからです。〟

つまり、その方の今までの経験上、失敗や過ちを経験した時に絶望や失望、悲壮感などを味わってしまい同じ経験を繰り返したくない、と言う思いがあるため、これから経験することに対しても同じ感情を味わいたくないと思ってしまっています。同じ様な経験や体験をする事を予期した時に、成功による達成感や肯定的な感情を味わうかも知れないと期待して失敗した時に絶望するよりも、むしろ最初から期待しない事を選択したほうが『心や精神を護ることができる』と考えてしまうから、と言っています。

なんだかとっても悲しいですよね…

こんなふうに世の中の出来事を感じることしかできないなんて…

この様な思考過程や認知の仕方に陥ってしまうと、ご自分一人ではなかなか抜け出すことができないと思います。

じゃあどうするか。

やはり心理カウンセリングを頼るのが良い、と多くの研究では言っています。しかもいきなり『認知行動療法的に言ってあなたの認知過程は誤っています』とお伝えするのではなく、まずはクライエントが、客観的な認知過程を受け入れるための準備運動が必要だ、と言っています。

それは例えば何気ない日常の楽しいことであったり、クライエントの興味関心のあることであったり、楽しい思い出などを語って頂き、クライエントがオープンマインドになるために、その固くとさざれた心の扉を、クライエント自ら開く、開こうとする事に導いてあげる、と言うことです。

えっと、思いっきり心理カウンセラーの手の内をバラしてますよね(笑)。でも良いんです。心理や感情のお話って、なんだか雲を掴むようなあやふやな物として捉えている方も多いと思うので、キチンと理論的思考で説明することが大事だ!とボクは思っていますので。