そろそろ本当の話しをしましょう(HIV)その③からの続きです。

臨床心理士Kさんとの心理カウンセリングを、月に一度、受けることになったボク。どんなが対話があったのかというと…

最初の頃は、とにかくボクは自分を責め続けていたと思います。

HIVに感染したと思われる時期というのは、20代の大半を一緒に過ごしてきたパートナーと別れた比較的直後で、しかもパートナーと破局する原因を作ったのは、ボクの浮気でした。そして当時のボクは性活動がとても盛んで、多くの人と肉体的な関係を持っていました。そんな事実が重なり、ボクは「感染したのは自業自得」「自分の行いが悪かったから」そう自分を責め立てていました。

そしてボクが友人や元カレにHIV感染のことを開示し、皆が優しく受け入れてくれたのにも関わらず、ボクは自分自身が許せなかった。

そして両親への思い。

五体満足に生んでくれて、それまで両親は、ボクがやりたいと思ったことを好きなようにさせてくれていた。もちろん経済的に困ることもなく何不自由暮らしてこれたのも両親のおかげであるのに、ボクは一時の快楽に身を任せて自分の健康を害するような事をしてしまったことに対し、本当に自分が許せなかった。

そんな思いをKさんの前で、時に涙を流しながら話しをしました。

ボクはもう、幸せになってはいけない。

ボクは大きな十字架を背負っていかなければいけない。

そしてこの事実は誰にも言ってはいけない。絶対に。

そんな事を考えて、素直な気持ちをKさんに吐露していきました。

おそらく1年位は同じ様な話しをしていたような気がします。しかしKさんとの対話を通じて、徐々に「幸せに生きていってもいいのかな」「自分がやりたいと思ったことを今まで通りにやっていってもいいのかな」「今ボクが一番やりたいと思っていることはなんだろう」と、前向きに『生きる』事を考え始めました。

そして徐々にボクは「自分を許す」と言うことにたどり着いていきました。

このままの自分でもいいんじゃないか。

HIV陽性者である自分も、それも自分だよな。

もうこの事実は変えられないし、治癒しない病気になったんだから、いい加減自分を受け入れないと。

そんな事を思うようになりだし、心理カウンセリングのなかでも前向きな自分を表現するようになったのが初診から2年くらいたった後でしょうか。

その頃、Kさんからある相談をされました。

「勝水さんのケースをエイズ学会で発表したい」

そんな申し出でした。

ボクは少し迷って、条件付きで了承しました。その条件とは「学術集会の抄録を発表前に読ませて欲しい」と言うことです。

Kさんは快く了承してくださいました。

なぜボクがこのような条件を出したかというと、ボクの心の変化の過程を専門家はどんなふうに分析し解釈しているのか知りたかったからです。

そのケーススタディのタイトルが『他者受容より自己受容』と言うタイトルでした。

一通り抄録を読ませていただいて、なんだかスーッと腑に落ちたように思いました。

あゝ、ボクはずっと自分で自分を受け入れられなかったんだ。

周りの人がどんなにボクを受け入れてくれたとしても、自分が受け入れなかったから楽になれなかったんだ。

ボクはこのままのボクで良いんだ。

ボクはボク自身がHIV感染症やAIDSに対して、とてもネガティブな事しか考えてこなかったんだ。

それからの心理カウンセリングは、HIV/AIDSとは直接関係のない話し、例えば仕事のことであったり恋話であったり家族関係のことであったりと、それまでとは毛色の違う内容へと変化していきました。

Kさんとの対話の中で時々出てきた話題が「ボクは宙ぶらりんな状態が嫌い、耐えられない」と言うボクの心理状態についてでした。

HIV陽性告知を受けたのが2003年の11月。

それから心理カウンセリングを重ねていくなかで「ボクがやりたいことはなんだろう」と考え始め、その1つが「大学院に進学する」と言うものでした。そして2008年に大学院修士課程に入学することができました。また、その頃、転職も経験しているのですが、とにかくボクは「試験を受けてから結果がでるまでの“宙ぶらりん”の状態がとてもとても不快だった」。

ボクはKさんに、何度も何度も、何度も何度も「この宙ぶらりんの状態が嫌だ!」と訴えていたのです。

その頃のボク自身の自己分析として「白黒はっきりつけたい」とか「竹を割ったような」とか「優柔不断が嫌い」とかそんな言葉で表される様な性格をしていました。

ですので、転職するときもそうでしたし院試を受けたときもそうでしたが、その結果が出るまでの数週間は「落ち着かない」と言うレベルではなく「不快」と言うレベルでの不安定な気分でした。

そんな事があるたびにボクはKさんに「この状況、早く何とかしたい」「とにかく早く落ち着きたい」と言う気持ちをお伝えしたのですが、いつもの笑顔とあの柔らかな言葉遣い

「揺れるのがそんなに嫌ですか?」

「ゆら~りゆら~り揺れるのも良いものですよ」

「こういう状況を楽しんでみては?」

などの言葉をもらったのですが、いまいちボクには響かなくて(笑)口では「そうですね~」とか「そう思えるようになりたいですね」などと全く心にもないことを口にしていました。

おそらくKさんはそんなボクのキモチに気付いていたと思います。

ボクにとってこの「宙ぶらりんな状態」というのは、とてもストレスフルな状態やった。でも、転職にしろ大学院の院試にしろ、「ある期日がくれば答えが分かる事」なんだよね。Kさんはきっと「待つことも楽しみする」と言う事を暗に言っていたのかな~って思うの。

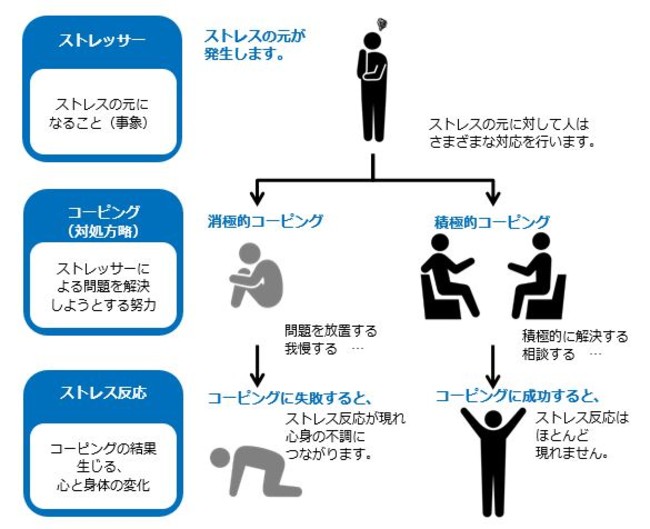

人は精神的ストレスに晒されたとき、それに対してなんとか対処しようとするんやけどそれを『(ストレス)コーピング』と言うん。で、そのコーピングは上の図のようなやり方に分類することができるんやけど、ボク自身「健康的なコーピング」を自分の中に、たくさん持っていなかった。

例えば上の図の「直接的・消極的」に『感情を抑える』っていうのがあるでしょ。まさにコレをしようとしていたんだと思う。また「間接的・消極的」に『アルコールやタバコで気を紛らわせる』と言うのも当てはまるかな。ボクの場合アルコールではなく、例えば一晩だけの相手と肉体関係を持つ、とか。そういう「不健康なコーピング」しか持っていなかったんだと思う。

それって本当に不健康(笑)

Kさんとの心理カウンセリングでは、そんなボクの「心の不健康さ」を沢山、指摘してくれたように思う。けれどね、心理カウンセラーは、ズバリそのものを言わないんだよ。「あなたのその対処の方法、不健康だからやめなさい」とはね。ある程度、信頼関係(ラ・ポール)が形成されていれば、伝えることもあるかもしれないけど、ほとんどの場合、答えは言わない。

それは、クライエント自身が『気づく』ことに重きをおいているから。

なぜ『気づき』が大事かというと、それが「内的動機づけ」になって、自ら変わろう、変化しようと言う思いにつながるから、です。

十数年前のKさんとの対話をこうやって思い返してみると、今やっと気づけた(笑)。そんな気がする。もし、あの時、ボク自身が気付けていれば、今のボクの有り様というのは変わっていたのかもしれないな~

ま、結果論だけど。

次回、そろそろ本当の話しをしましょう(HIV)その⑤では、ボクの体調がどの様に変化して言ってどの様な治療を開始することになったのか、日常生活の様子を交えながらお伝えしたいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿