少し前の話になってしまいますが、労働安全衛生法の改正により、2015年12月1日から、常時50人以上の従業員を雇用する事業場では、毎年1回以上ストレスチェックを実施することが義務付けられるようになりました。従業員が50人未満の事業場には、ストレスチェックを実施する義務はありませんが、努力義務とされています。

それ以前の労働安全衛生法では「健康診断」に代表されるように『身体的な疾病の予防と早期発見』に主眼を置かれていましたが、このストレスチェック制度が始まったことで、『精神的な健康』にも企業努力が必用となりました。

また翌年の2016年には『健康経営優良法人認定制度』を経済産業省が創設し、健康経営に取り組む優良な大企業や中小企業、その他の法人を認定・顕彰することを目的としています。この『健康経営優良法人』というのは「従業員や求職者、関係企業や金融機関などから従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」と言う法人のことで、その認定制度が始まりました。

この様に産業保健分野では、「企業が労働者の健康を守る」ことの一環として身体的な健康だけではなく精神的な健康も含めた「全ての健康」に対して取り組まなければならなくなりました。

そして近年、精神的な健康を語る時、「ストレス」とそれにどう対処していくかと言う話題が、非常に多くなったように感じます。そして、以前は「如何にストレスを解消するか」と言う“対処法”ばかりに目が向いていたのですが、最近では「如何にストレスに強くなるか」「ストレスをストレスとして処理しない方法はどんな事があるか」などが話題にのぼるようになりました。

今日は、「どうストレスに強くなるか」に関係した『レジリエンス』『ストレスコーピング』についてお伝えしたいと思います。

先に『ストレスコーピング』についてお伝えします。

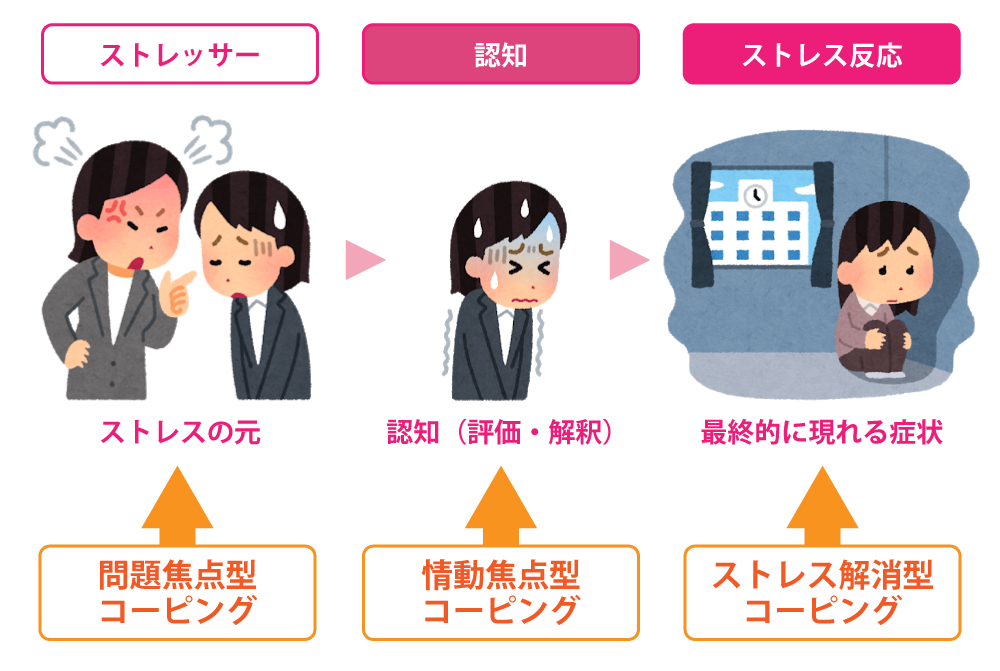

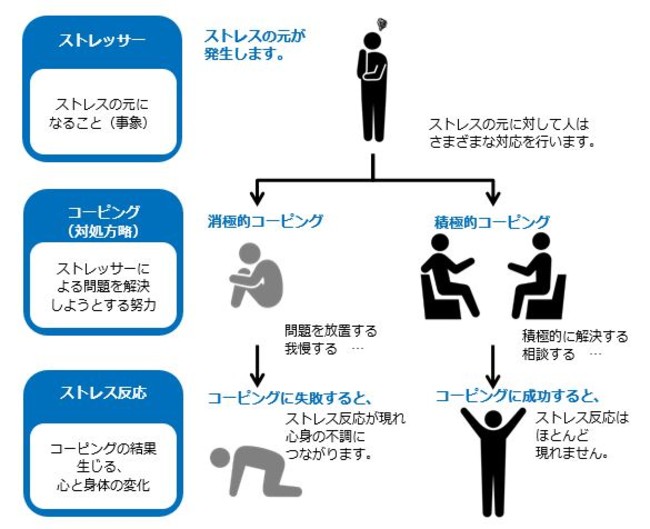

人間は、精神的ストレスにさらされた時にそれに対して何とかしよう!とします。それは自然な反応でその反応の仕方には大きく3つの対処の仕方があると言われています。

問題焦点型コーピング

例えば人間関係に問題がありストレスを感じる時、その原因となっている人間関係を何とかしようとして対処する方法です。

情動焦点型コーピング

例えば人間関係に問題がありストレスを感じる時、その人間関係の捉え方を変え自分の中の認知の仕方を変化させることで、ストレスとして処理しないようにしようとする方法です。

気晴らし(ストレス解消)型コーピング

買い物や運動など自分の趣味や好きなことをして、気分転換を行うことで、ストレスを解消する方法です。

どれが良いとかどれが悪いとかはないのですが、問題焦点型コーピングというのは、ある意味勇気がいります(笑)。情動焦点型コーピングは自分自身の認知の仕方を変えなければならないので、コツが必用ですし何より訓練が必用です。そして皆さんが一番手っ取り早く日常的に取り入れているのが、気晴らし型コーピングではないでしょうか。

しかし、一番手っ取り早い「気晴らし型コーピング」というのは落とし穴があります。それがよく言われる「依存行動」や「依存物質の使用」などの「依存」につながる方法です。

例えば…

・過食

・多飲酒

・多喫煙

・(後先考えない)買い物

・(限度のない)ゲーム

・薬物使用(市販薬・処方薬・違法薬物)

・(行き過ぎた)性行為

もちろん、スポーツやカラオケ、園芸や手芸など「健全な気晴らし」であれば問題ありません。今回は、気晴らし型コーピングと依存症については詳しく述べませんが、機会があればお伝えします。

このストレスコーピングと非常に関係性が深いのが『レジリエンス』と言う考え方です。

レジリエンスとは…

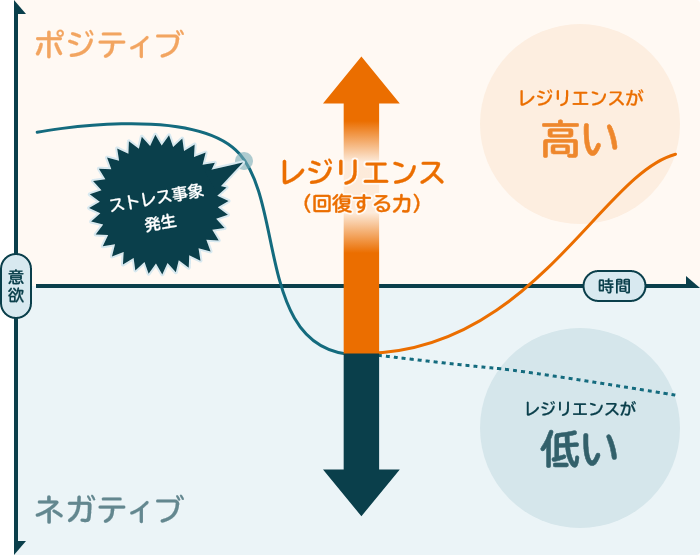

レジリエンス(resilience)とは、「回復力」「弾力性」「しなやかさ」などを意味する英単語です。心理学では「精神的回復力」と表現され、トラブルや困難な状況の際に、逆境をはねのけて回復することを意味します。ビジネスでは「困難やストレスをうまく対処し、回復する力」という意味で使われ、目標達成やパフォーマンス向上を目的に、高めることが求められています。

変化が早く、またコンプライアンスを重要視される世の中は正に「ストレスフル時代」と言ってもいいでしょう。しかし、「ただストレスが多い時代だから」と言ってそれを野放しにしていては、社会も経済も機能しなくなります。

精神ストレスへの対処法であるコーピングを使ってでもなんでもいいので、ご自身の精神的なエネルギーを使ったとしても、できるだけ早く平時に戻す、または上手く対処する必用が出てくるわけです。

では、具体的に『レジリエンスを鍛えるための要素』にはどんなものがあるのか。1つずつご説明致します。

①自尊感情

自分の存在を肯定的に捉えることができることが大切です。自己肯定感と言ってもいいでしょう。この自尊感情あるいは自己肯定感は大切な基礎となる要素です。

②感情の調整(コントロール)

レジリエンスが低いと、物事に「一喜一憂」してしまうと言う側面があります。直面する問題に一喜一憂せず、物事を大らかに柔軟に捉えていくことが重要なのです。そのため、感情をコントロールすることは、必須条件ともいえるでしょう。

③楽観性

②感情の調整にも関係することですが、人間は自分ではどうにもならないと感じる問題に直面した場合、無力感に襲われることが多くあります。そんな時は感情をコントロールすることすら難しくなります。そんな時は、直面している問題を一時的な問題と捉えるか、それとも永続的な問題と捉えるかでは全く認識が変わってきます。「きっとこの問題も乗り越えていけるんだ」という楽観的な思考は、問題を一時的なものとして捉えることが可能になり前向きな方向に進んでいけます。これを『合理的楽観主義』とも言います。

④人間関係

自分が直面した問題を他者に話したりすることによって、心が軽くなったり、貴重なアドバイスを受けたりすることってありますよね?その様な「自分自身の味方」となってくれる人間関係を持っているかいないかで、心の持ちようというのは大きく変わってきます。

心を前向きにする1つの要素として、人間関係は非常に大切な要素です。

⑤自己効力感

自己効力感とは自分が直面する問題に「自分なら大丈夫」という前向きな認識をすることをいいます。前述した自尊感情と異なる点は、自尊感情が「いま現在の自分」を前向きに捉えることであるなら、自己効力感は「いま現在の自分から未来に対する可能性への前向きさ」ということになります。たとえ今の自分が直面する問題が大きなものに見えても、自分なら乗り越えていけるという自分への期待ともいえます。

これからの社会を上手く生き抜いていくには、ストレスコーピングの考え方とレジリエンスの二つの観点から、「強く・逞しく」と言うより「上手く・しなやかに」対処できるようになると、どんな局面にでもメンタルダウンすることなく、生き抜いていけるのではないでしょうか?