セクシャルマイノリティ(ゲイ)・身体障害者(HIV陽性者)・精神障害者(双極性障害)の当事者としての目線と、理学療法士・社会福祉士・産業カウンセラーとしての目線で、今まで経験したことや普段考えていることなど、様々な情報発信をしております。

自己紹介

- Kengo Katsumizu

- オンラインカウンセリング「勇者の部屋」の産業カウンセラー勝水のブログです。セクシャルマイノリティ(ゲイ)・身体障害者(HIV陽性者)・精神障害者(双極症)の当事者としての目線と、理学療法士・社会福祉士・産業カウンセラーとしての目線で、今まで経験したことや普段考えていることなど、様々な情報発信をしております。

2024年2月29日木曜日

実は深刻な問題…職場での孤立と孤独感

2024年2月27日火曜日

記憶…きをく…キヲク

だんだん年を取ってくると、「認知症」の危惧をするようになりますよね。ボクの父も70歳になる頃に認知症になりました。母は80歳になりますが、まだ、実家で一人暮らししていますし、彼女はその心配はないと思っています(笑)

「認知症」に大きく関わってくるのが『記憶』ですよね。

今回は、『記憶』について、医学的な側面から心理学的な側面について、紐解いていきたいと思います。

まずは、いつもの様に言葉の整理から(笑)

記憶とは…

・ものごとを忘れずに覚えていること。また覚えておくこと。

・(心理学)過去の経験の内容を保持し、後でそれを思い出すこと。

・(心理学)将来に必要な情報をその時まで保持すること。

・(生物学)生物に過去の影響が何らかの形で残ること。

ボクが記憶の話しをする時に、大切だなと思うのは、『記憶というのはただ単に〝覚えておく〟ことだけではなくてそれを思い出すこと(想起)』ってすごくた大事だと思っています。

そして、記憶の話しをすると、ものっすごい膨大な領域の話になるんですよ。というのも、ただ単に「覚える⇒想起する」だけの話ではなく、例えば「行動・行為」にも関係しますし「認知・認識」にも関係してきます。

ですので、少し基本的なところだけお伝えしたいと思います。

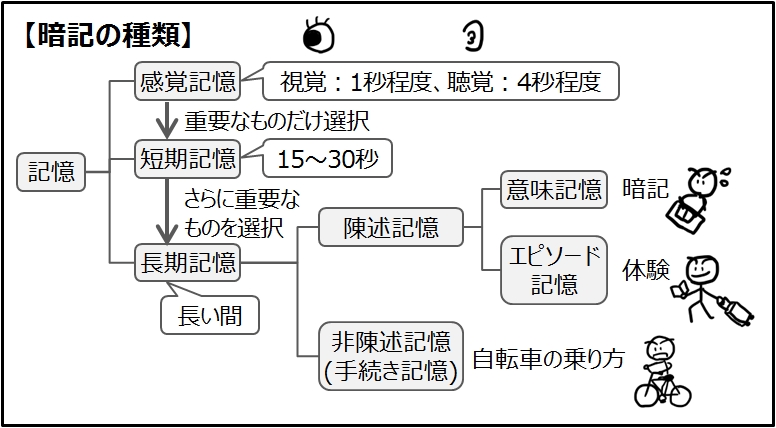

「記憶の保持・想起・忘却」に関して言うと、大まかに上の図のようなシステムになっています。

感覚記憶…

目で見たり耳で聞いたり、匂いを嗅いだり肌で触れたりそんな刺激による情報が一時的に“記憶”として取り込まれます。

短期記憶…

感覚記憶で取り込まれた刺激に対して、「この情報は必要ない」とか「この感覚は記憶しておくべき」など自分の中で選別されて、「この刺激・情報は自分に必要だ!」と認知したものが“選択的注意”されたものを、さらにもう一段階、上のレベルで記憶すること。

ここで、短期記憶の中で「リハーサル(ループ)」と呼ばれる、記憶の追体験や想起を繰り返すことをしていると、それが長期記憶へ転送されます。

長期記憶…

その名の通り、長く記憶に残ること。主に「陳述記憶(意味記憶・エピソード記憶)」と「非陳述記憶(手続き記憶・プライミング)」に分類されます。

上の図は「暗記の種類」となっていますが、記憶に関する分類を分かりやすく図説しているので引用しました。

と、話が難しくなってきましたが、『認知症』になると短期記憶から障害されて長期記憶は比較的温存される、というのは有名な話。

ここからは、少し、心理学的なお話に移りたいと思います。

上の生物学的お話には触れませんでしたが、「記憶」に関わる脳の箇所にはいくつかあるのですが、特に「長期記憶」に関わるのが『大脳皮質』そして「短期記憶」に関わるのが『海馬』と呼ばれる場所です。

外界からの情報はまず、後頭葉(脳の後ろの方)で処理されて海馬へと取り込まれます。そして海馬は、その情報を「いるいらない」と言う取捨選択・選別する場所でもあるのです。必要であれば。リハーサルなどを行い、長期記憶として大脳皮質へ転送されるんです。

人間の脳には「古い脳」「新しい脳」と呼ばれる分類方法があります。これは、進化の過程で、「人間」になる前から存在していた脳の部分の事を「古い脳(古脳)」人間になってから発達した「新しい脳(新脳)」があり、海馬は「古い脳(古脳)」に分類されます。

さて、心理学的で記憶に関わる話題といえば…

誰もが経験あると思うのですが、学生時代、一夜漬けにしろコツコツ勉強するにしろ、その記憶は徐々に薄れていきます。しかし、どんなに小さな頃に経験したことでも、また、物心がつき始めた頃でも、強烈に記憶に残っている出来事というのは、人間誰しも一つや二つはありますよね?

ボクの話しを一つ。

確か小学1年生の冬だったと思います。クリスマスにサンタさんが、野球のグローブとバット・ボールのセットを贈ってきたことがあるんです。ボクは正直、興味がなかった(笑)。ただ、父が「キャッチボールをしよう!」と言って、自宅前の田んぼ(冬だから空き地みたいなもの)にボクを連れ出し、キャッチボールを始めたのですが…

上手く投げられないのは仕方がない。初めてだから。でも、グローブを使ってボールをキャッチする、と言うことがボクにはとても難しくて、父が投げるボールを掴みそこねて、ボールが胸や顔、頭や足にぶち当たるんです(笑)痛いし嫌だしとにかく早く辞めたかった。

でもボクは、父が一生懸命に教えてくれたりすることを無下に「やりたくない!」と気持ちを伝えられず、言われるがまま黙って黙々と、キャッチボールをしていたのですが、さぞ、楽しそうではなかったでしょう(笑)そのうちボクは「嫌!辞めたい!」と言えずただ、泣き出してしまったんです。

それを父がみて、慌ててその場は終わりました。

以降、そのグローブやバット、ボールが日の目を見ることはありませんでした…

5~6歳の頃の記憶なのですが、ボクには強烈に記憶されています。おそらく「嫌」「つらい」などの強い感情と一緒にその出来事が記憶されているからだと思います。

それはなぜか。

先にも書きました通り、外からの情報はまず「後頭葉」で処理されるのですが、感情を伴う記憶というのは、直接「海馬」へ運ばれる、と言われているんです。

つまり「後頭葉」と言う場所を、一度介すると言う「手順」をすっ飛ばすことができるので、ダイレクトに「海馬」に運ばれることで、強く記憶に残る、と言われています。

実は「海馬」というのは非常に脆くて、破壊されやすい部分と言われています。そして記憶力を鍛えるためには、海馬の破壊を少しでも抑えることも大切なのですが、実は、この様に強烈な感情を伴った体験をする、と言うことも海馬にとって活性化させる要因の一つになっていると言われています。

ただし!

あまりネガティブな感情を伴う刺激というのは、違う意味でメンタルヘルス上、良くないので、ボクがおすすめするのは「感動すること」「喜ぶこと」そんな感情を伴う体験を、沢山経験することをオススメします。

「記憶」と「感情」というのは、切っても切り離せない関係なのです。

2024年2月25日日曜日

都合のよい病名『◯◯不全』

最近のこのblogの話題は、心理学的なお話が多かったので、ここらで少し、一般医学的なお話を。

時々、マスコミの報道で「俳優の〇〇さんが心不全で◯月◯日亡くなっていたことが分かりました。」「歌手の〇〇さんが呼吸不全のため、本日◯時亡くなられました」こんな文言を聞いたこと、ありませんか?

この〇〇不全と言う表現の仕方なのですが、実は、厳密に言うと「病名」ではないのです!

「〇〇不全」と言う名前のつく病名(?)をいくつか挙げてみますね。

心不全

呼吸不全

肝不全

腎不全

多臓器不全

免疫不全

よく耳にするものとしては、これくらいでしょうか。もっと言うと

慢性心不全

慢性呼吸不全

慢性腎不全

慢性免疫不全

と、『慢性』と言う言葉がくっつくこともあります。

さあ、そろそろ答え合わせしましょうか(笑)

この『不全』と言う言葉がつくのは、「その内臓の機能が低下(または停止)している状態」と言うことを言い表しています。

例を一つ挙げてみましょう。

『心不全』とは…

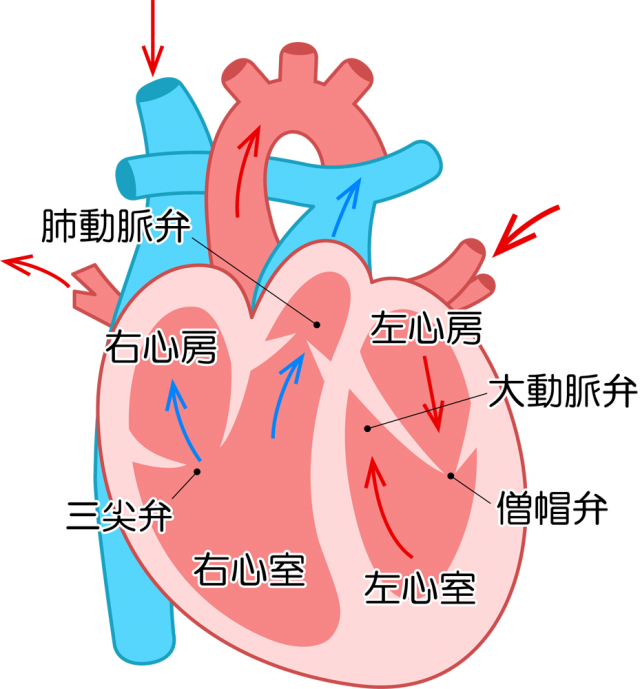

心臓の機能が低下(または停止)している状態。心臓の機能というのは、心筋(心臓の筋肉)が収縮したり弛緩したりして、血液を全身に送り血流を生み出す、と言うのが心臓の機能です。

では、心臓の機能が低下(停止)してしまう病気というのは具体的に、どんな病気があるのでしょうか?

例えば…

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症など)

高血圧性心疾患(左心室肥大症など)

弁膜症(大動脈弁狭窄症・僧帽弁閉鎖不全症など)

心筋症(拡張型心筋症・たこつぼ型心筋症など)

心筋炎

先天性心疾患(心室中隔欠損・心房中隔欠損など)

不整脈(心室期外収縮など)

病気の名前というのは、一見、複雑そうに見えますが、実はある程度の規則性があります。

例えば、弁膜症の一つ『大動脈弁狭窄症』と言う病気を例に上げてみましょう。

上の図の「大動脈弁」と言う箇所がありますよね。見つけてください(笑)

この『弁』というのは、血液の流れが逆流しないように、心臓の鼓動に合わせて、閉じたり開いたりします。しかし、様々な原因(その多くは加齢)によって、この弁が固くなったりカルシウムなどがくっついて、その閉じたり開いたりすることが難しくなることがあります。そうすると、血液が流れる経路が狭まり、なかなか血液が流れにくくなるんです。

『大動脈弁狭窄症』=大動脈弁が固くなって血液の流れる経路が狭くなる(狭窄)病気

と言う事になるんですよ。

さて、随分と話が脱線しました(笑)元に戻します。

『〇〇不全』と言うのはその機能が低下(停止)した状態ですので、先に上げた『心不全』以外の事をまとめると、以下の通りになります。

呼吸不全=呼吸に関係する臓器(主に肺)の機能低下(停止)

『肝不全』=肝臓の機能低下(停止)

肝臓にはいくつかの機能がありますが、例えば体内に入ってきた毒素を解毒する作用や、古くなった血液の細胞を壊して尿として排出する、など。

『腎不全』=腎臓の機能低下(停止)

腎臓は、血液をろ過して尿を作る場所です。

『多臓器不全』=このままです(笑)ありとあらゆる内臓が機能低下(停止)していまう状態で、高エネルギー外傷(交通事故や飛行機事故など)や高度の火傷などで多くの臓器が一度に機能低下(停止)していまう状態です。

『免疫機能不全』=免疫機能と言う、体の外からやって来る、人間の体に害を与えるウィルスや菌を体内で攻撃してやっつける機能の低下(停止)です。

ちなみにボクも罹患している「HIV感染症」ですが、これが進行すると「AIDS」になります。「AIDS」の和名は『後天性免疫不全症候群』と言います。

こうやって見てみると『〇〇不全』というのが「病名ではない!」と言う理由がはっきりわかっていただけましたでしょうか?

ご自身の身内の方が亡くなられた時に、各所に提出しなければならない『死亡診断書』と言う書類がありますよね。もし、機会があったらそれを見てみてください。結構「〇〇不全」と言う言葉で、表現されていることが多いんです。

でも、これはその死亡診断書をかいた医師が悪いとか、知識がないと言うふうに受け止めないでいただきたいです。人間の『死の理由』というのは、厳密にういうと『死体解剖』しなければ分かりません。絶対に。または、『死亡時画像診断』のように、亡くなられてからCTやMRIなどで撮影し、内臓の状態を確認しなければ、ちゃんとした理由は分かりません。

医師で作家の海堂 尊氏はこのような日本の状態を『死因不明社会』と表現されています。そして同名の書籍もあります。

もし、ご興味があれば一度、お読みいただくことをオススメします。

人間の体というのは本当に不思議なものです。医学の進歩は日進月歩ですが、それでもまだまだ。

だから、面白い、と言うのもあるのですが。

2024年2月22日木曜日

人が大切にすべきもの…正解のない答え

多分、ボクが40歳に近づいた頃からでしょうか。

人の幸せって?

人が大切にすべきものって?

人が人であることって?

と、すごく哲学的な事を考えるようになりました。それはおそらく、自分自身の年齢も関係していた、ユングは『40歳は人生の正午』と比喩したように、まさにこれから人生の後半戦に向かうに当たって、自分自身の価値観をもう一度見直す時期、エリクソンの精神発達課題の言うところの『ミドルエイジ・クライシス』へ突入したから、とも思っています。

そしてもう一人、超有名な世界的な偉人も、同じような事を考えたことを、記録に残しています。

その人の名は『ブレーズ・パスカル』です。

パスカルは「パスカルの定理」「パスカルの三角形」「パスカルの原理」など、様々な数学的な発見をした人ですが、みなさんも一度は教科書でその名前を見たことがあるのではないでしょうか?

神童とも呼ばれていた、パスカルは、実は39歳で生涯を閉じたと言われています。そんなパスカル、数学的物理学的な思考だけを持っていたかというと、実はそうではなく『人間は考える葦である』と言う言葉を残したもの、パスカルです。

『人間は考える葦である』と言う言葉など、パスカルの哲学的な思想を集約したのが『パンセ』と呼ばれる遺稿です(これは彼の死後、発表されました)。

そんな彼が「パンセ」に残したいくつかをご紹介したいと思います。

〝世には証明される事物がいかに少ないことか!(中略)習慣こそ、もっとも有力なもっとも信頼すべき証拠となる。(中略)あすはくるだろう、われわれは死ぬだろうということを、だれが証明したであろうか? (中略)だから、それらをわれわれに信じさせているのは、習慣である〟

〝想像力はすべてを左右する。それは美や正義や幸福をつくる。それはこの世のすべてである。神を直感するのは、心情であって、理性ではない。これこそすなわち信仰である。心情に直感される神、理性にではない〟

様々な発見をしていたパスカルですが、『世の中には(数学的に)立証不可能なものの存在』や『神や信仰』とう言う、到底、関係のなさそうなことですら、常に考えていたんですね。

しかも39歳で生涯を終えたパスカルですから、ものすごく若い時にこんな事を考えていたんですよ!もう、早熟すぎ(笑)

10歳になる前に三角形の内角の和が二直角であることを自力で証明したパスカルは、科学者として世界に大きな貢献をしました。19歳で最初の機械式計算機を発明し、先に述べたような様々な数学的な業績を残し、フェルマーの定理で有名なフェルマーとの文通の助けもあって確率論の基礎を考案しました。

更に彼は、貧民救済の資金をつくるために乗り合い馬車を考案して会社を創り、1662年の春にはパリに乗り合い馬車を開通させました。

天才であったパスカルの考え方の特徴は、「人間」「時間」「自然」「存在」「神」といった、ふだんよく口にしたり、身近であったりするものを『無定義概念』と見たところです。

つまり、それらはわたしたちにとってまったく何だかわからないものなのです。何だかわからないのだけれども、わたしたちはそれらをいろいろに利用して生きているわけです。むしろ、それらなしでは生きてはいけません。

この、曖昧な、宙ぶらりんの場所に置かれているのが人間です。そうでありながら、人間は自分の日々の生活の仕方によって、定義されないものに自分なりの概念を与えていくことになるのです。

ボクは根っからの理系人間です。数学・物理、大好き人間です!多分それは、元々の性格「白黒はっきりさせたい」とか「竹を割ったような」とか「0か100思考」とか

←度が過ぎるとメンタルヘルス上、良くないやつばかり(笑)

つまり「ハッキリした答えがある事を好む」性格で、反対に言えば「曖昧さを嫌う」と言う性質でした。ですので「公式に当てはめて考えれば必ず、正しい答えが一つだけ見つかる」と言う数学や物理が好きだったのだともいます。

しかし、理学療法士として働いていく中で、人間と言う「曖昧な」「宙ぶらりんな」対象物を目の前にした時に、それまでの思考では上手く理解できない、もっと言えば思考停止に陥るような状況に出くわし、戸惑いもあったけれども、逆にそんなものだからこそ「答え」を求めるために、心理職・心理カウンセラーになったのだとも言えます。

しかし、この『曖昧さ』に人間らしい部分があるわけで、でもこの『曖昧さ』に振り回されたり悩まされたりもするわけで…

ああ、なんて素晴らしき人間かな!!

2024年2月20日火曜日

何故、私達に宗教や神が必要なのか?

ボクは基本的に無神論者です(笑)。

ボクの実家のお隣さんは仏教のお寺さん。ですので、小さな頃からお寺さんの行事ごとには参加していました。それはボクがおじいちゃんっ子で、おじいちゃんが『勝水家の家長』だったから、それらの行事ごとに出席していたので、ボクも自然とおじいちゃんと一緒に参加していました。

おじいちゃんが亡くなったのはボクが小学校2年生頃だったので、それ以降は、あまり積極的にお寺さんに足を運ぶことこはなくなったのですが…

以前、テレビで「ハヤブサ消防団」と言うドラマを放映していたのですが、皆さんはご覧になられましたか?原作は、池井戸 潤氏で、彼の出身が岐阜県加茂郡であったので、そこが舞台になっていると言われています。

事実、ドラマを見ていると「鶏ちゃん」が出てきたり、方言がその地方の方言だったりしていて(ボクが岐阜県郡上市出身のため方言が非常に似ているwww)、親近感をもって見ていたのですが。

主人公が、ハヤブサ地区に移住してきた時、「寺世話だよ」とか「燈明当番だから」みたいな会話を地元の人とやり取りしていたのを覚えております。

「寺世話」と言うのは菩提寺であるお寺のお手伝い、「燈明当番」というのは神社の石灯籠に日を灯す当番の事で、田舎の風習として当たり前にある地元住民の「役割」です。しかし、お気づきの方もおられると思いますが、ここに日本人特有の矛盾があるんです。

「寺世話をする」と言うことは「仏教に仕える」と言うことなのですが「燈明当番をする」と言うことは「神道に仕える」とも言えるわけで、「宗教へのこだわりのない日本人」の現れではないかと思います。

よく言われることですが、このような現象は世界的に見ても珍しいことだと言いますよね。

それでも、全世界には「宗教」または「信仰」のようなものは、形は違えど必ずあるわけで、それが大きな動きを生み出すことも多いと思います。

イギリスの、ロビン・ダンバー氏は進化生物学者的に、以下のような事を述べています。

〝ヒトが真に親密性を感じて暮らすことができる集団のサイズには上限があり、それはおよそ150人である〟

これは『ダンバー数』と言う名前で知られるようになりました。彼はこの数字のことを「もしあなたがバーで偶然出会って、その場で突然一緒に酒を飲むことになったとしても、気まずさを感じないような人たちのことだ」とも説明しています。

ヒトと言う生物は、集団生活を手に入れることで、外敵から身を守り生物として生き残ってきた経緯があります。それはblog『人はなぜ共感を求めるのか?』でも述べています。しかし、今の人間社会を見ても分かるように、一人の人間は150人以上の人と関わり合いながら社会生活を送っていますよね。

そこで登場するのが『宗教』『信仰』だというのです。

集団生活を送るには「共感が必要」というのは先のblogにも書きました。しかし、多くの人と共感し合うには、150人の壁があり、限界があるのです。そこで『宗教』と言う手段を使って、人々を繋ぎ関わり合いを閉ざさないようにしている、と言うのです。

そしてもう一つ、『宗教』の大切な役割があります。

それは、「超自然現象に因果関係の説明をする」と言う役割です。

ボクの父は危篤状態になってちょうど1週間で息を引き取りました。その間、父の兄弟が見舞いに来たり(もう十何年も父と会っていなかった)、母やボク、姉が付きっきりで見守っていたりと、「父が逝くための準備期間」を与えてくれているように感じていました。

これって、受け止めようによっては「超自然現象」なんですよね。この様な出来事を説明するために『宗教』が存在する、とも言われています。

さらに付け加えるならば、この世の中の理不尽な出来事や事実に対し、人間がなすすべもない、個人が無力だ、と感じた時に『宗教』は心の平安を保つためにも必要だ、とも言われています。それは『祈り』に代表されるような行為です。

冒頭でボクは『無神論者です』と書きましたが、良く考えたらウソでしたwww

今住んでいるボクの自宅には、父の遺影が飾ってあり、毎朝蝋燭に火を灯しお線香をあげます。また、神棚のようなものを自作で作り、破魔矢などに柏手を打ってお参りします。

今回は、宗教について、ロビン・ダンバーの研究から科学的に紐解いてみました。宗教や信仰が悪いとか良いとかの話ではなく、実は生物として進化していく上で必要不可欠なものであった、と言う事をお伝えしたかったのです。

ただし!この様な理論を悪用してはいけませんよ!

2024年2月19日月曜日

嘘!うそ!ウソ!~人が嘘をつくワケ

人は誰しも、嘘をついて生きてきています。一生のうちで一度も嘘をつかなかったという人はおそらくこの世にいないでしょう。

「嘘をついてはいけない」と言う逸話や教訓というのはそこら中に転がっていますが、有名なのは「オオカミ少年」とか「ジョージ・ワシントンと桜の木」でしょうか。

オオカミ少年とは…

イソップ物語の「オオカミ少年」は、嘘をつき続けると信頼されなくなるという教訓を説いた寓話です。この寓話は、羊飼いの少年が「狼が来た」と嘘をついて周囲の大人を惑わせ、本当に狼が襲って来たときに大人に信じてもらえず、羊を食べられてしまうという内容です。

一方、ジョージ・ワシントンと桜の木とは…

アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは、少年時代に父親が大切にしていた桜の木を折ってしまいました。父親に問い詰められたジョージ少年は、素直に「自分がやりました」と白状して謝ったのです。それを聞いて父親は、息子を叱らずに、「お前の正直な言葉は千本の桜の木よりも価値がある」と言って、逆にジョージ少年を褒めたということです。

このタイプの嘘は、自分が良い結果や利益を得ることを目的にしています。例えば、拾ったお金を自分のものだと主張する、など。

このタイプの嘘は、自分にとって悪い結果や損失を避けることを目的にしています。例えば、駐車する時に他人の車にぶつけたのに、それを否定する、など。

このタイプの嘘は、他者にとって良い結果や利益が得られることを目的としています。例えば、「仮病で欠勤している同僚」を擁護するために上司に嘘をつく、など。

嘘をついた人は、真実を話した人よりも自己肯定感が低下した。また、嘘をついた日のその人の自己肯定感は、前日や平均的な自己肯定感の水準に比べて低くなった。

嘘をついた人は、真実を話した人に比べて、いら立ち、後悔、不安、みじめさ、罪悪感、きまりの悪さ、恥、怒りといったネガティブな感情を強く感じることがわかった。

この研究では、ネガティブな感情の評価に加えて、嘘をついた人のポジティブな感情も検証された。その結果、嘘をついた人は、真実を話した人に比べて、心地よさ、幸福感、安心感、誇りといった感情が少なかった。

2024年2月16日金曜日

万病の元!!その③「他人軸」

メンタルヘルス上、好ましくない性格・性質の第3段。『他人軸』

この言葉、ボクもカウンセリングセッション中によく使うのですが、『他人軸』の反対語は『自分軸』です。

簡単に説明しますと、『他人軸』とは、自分の考え方を持たず、他人の評価ばかりを気にして行動する人のことを指します。他人軸の考え方を持つ人は、基本的に「他の人から嫌われないようにしよう」という考えばかりになります。そのため、いつまで経っても自分に自信が持てず、他人に合わせて行動してしまうのが特徴です。

他人軸で生活している人は、意外と自分自身で気付いていないことが多いです。また、他人もそれを指摘することが少なくて、いつの間にか他人軸の渦の中でもがき苦しんでいる…そんな人が多い印象です。

そこで、ここに簡単なチェック方法があります。自分軸の人と他人軸の人と、何がどの様に違うのかを比較していますので、一度、御自分で振り返ってみて下さい。

①使う言葉

□自分軸:~したい、~したくない

□他人軸:~すべき、~してはいけない

②判断基準

□自分軸:どちらが楽しいか

□他人軸:どちらが正しいか

③人間関係

□自分軸:自分と他人を切り分けて考えられる

□他人軸:自分よりも他人がどう思うかということを優先する

④自由か不自由か

□自分軸:自分の判断で行動できるので自由

□他人軸:他人が認めていることしか行動できないので不自由

⑤人の判断

□自分軸:そもそも人を判断しない

□他人軸:社会にある既存の基準で人を判断する

⑥根本的な考え方

□自分軸:心中心で生きている

□他人軸:頭中心で生きている

⑦答えの見つけ方

□自分軸:自分の内側で考えて答えを出す

□他人軸:社会にある本やSNSなど外部から答えを探す

⑧仕事の意味

□自分軸:まず自分を満たすために働き「他者貢献」へと繋げる

□他人軸:誰かの期待に応えるために働き「自己犠牲」に苦しむ

⑨やりたいこと探し

□自分軸:「やりたいこと」が思いつく

□他人軸:「やっておくべきこと」しか思いつかない

⑩生き方

□自分軸:自分だけの答えを創っていく「創造」の人生を歩む

□他人軸:既に社会にある答えに合わせる「適合」の人生を歩む

これもよく話題に挙がることなのですが「自分軸とワガママはどう違う?」と言うことです。皆さん、お分かりになりますか?

決定的に違うのは「ワガママは他人を振り回す」と言うことです。付け加えるなら「自分の価値基準を他人に押し付ける」と言うことです。

アナタはアナタ

ワタシはワタシ

お互いをお互いに認め合い、それを受容しつつも自分を見失わないのが『自分軸』です。

いや~これもね、分かっていてもなかなか修正できるものではありません。そして、意外に自分自身のその行動や、行動のもととなる思考過程が『他人軸だ』と、自分で気付けるものでもありません。

このシリーズも今回で一区切りです。

前回もお伝えしましたが、これらの性格・性質というのは、気をつけていれば治るとか修正できる、と言う簡単なものではありません。ネットを検索したり本屋へ行けば、同じ様な事を書かれているデータや書物はいっぱいあります。

何度もお伝えしていますが、これらの性格・性質というのは、アナタが長年培ってきて作り上げてきたものです。ちょっとやそっとじゃ治りませんって(笑)

だから!心理カウンセリングを利用していただきたいのです。

2024年2月15日木曜日

万病の元!!その②「0か100思考」

メンタルヘルス上、あまりよろしくない性格・性質の第2段。『0か100思考』

いいや~これ、ボクもやってました(笑)「有りか無しか!!」とか「白か黒か!」みたいな思考。もちろん、こういう思考自体がダメ、と言う話ではなくて、「0と100の間を考える」とか「白と黒の間のグレーを考えてみる」とか、そう言うお話です。

『二分割思考』『白黒思考』『全か無思考』『二極化思考』とも呼ばれ、物事を白か黒かと二分して捉える思考のことですが、思い当たる人も多いのでは?

では、なぜ「0か100思考」が良くないのか。一つずつご説明しましょう。

①思考が単調になり、発想力が乏しくなる

自分自身の中での判断基準が「白か黒」の二つしかないため、思考が単純で発想力が低下します。そしてその判断基準を自分で疑ってみたり、他の可能性を考えてみたりと言う事をしなくなってしまい、自分の基準で物事が上手く行かなくなった時に、窮地に立たされます。

今まで、自分の基準を疑ったり他の可能性を考えることをしてこなかったため、「想定外」の事態が発生すると、身動きが取れなくなってしまうんですよね。

②人間関係のトラブルが起こりやすくなる

優劣や善悪をはっきりさせようとするため、争いや恨み、妬みといったマイナスの感情をもちやすくなります。同様に周りの人を好きか嫌いかだけで区別することにも繋がります。

例えば仕事上で何らかのトラブルになった時、一方的にどちらかが“悪い”ことというのは、非常に稀なことですよね。しかし「相手が悪いのか自分が悪いのか決着をつける!」みたいな発想であったり、「あの人は言い方がキツいけど優しい人」の様な人物を評価するときにも多側面から見ることができないため、孤立したり敵を多く作ってしまったりする可能性も高くなってしまいます。

③曖昧な状況での意思決定ができない

『0か100思考』の人というのは、言い換えると『曖昧さを嫌う』傾向にあります。曖昧さを嫌うということは、未知の物事に対して「とにかくやってみよう!」とか「とりあえずココまでやったのだから後は出たとこ勝負!」みたいな感覚を非常に避けてしまいます。

例えば、成功事例をとことん探したりその道筋に沿ったマニュアルを探してしまったりして、「成功する」と言う『確実性』を追求してしまします。

そのためそもそも自分の知らない世界や環境に飛び込んでいく、そしてその時その時に応じて対処していく事を、極力避けてしまう、と言う傾向が強く出てしまいます。

実はこの『0か100思考』というのは『完璧主義』から生まれるものだと言われています。

前回のblog「万病の元!!その①「完璧主義」」でも『完璧主義がもたらす負の影響』と言うことでいくつか挙げていますが、『完璧主義』から生まれる『0か100思考』も、まったく同じ様な傾向があります。

では、これをどうすればよいか。

ボクよく心理カウンセリングを担当させて頂くクライエントによく言うことなのですが「考え方の癖とか認知の歪みというのは、アナタが長年培って出来上がったもの。すぐには変わらないし、変えられないです」とお伝えするんです。しかし、心理カウンセリングでこの様なテーマで自分自身の生活や考え方を振り返った時に、「あの時はあんな風ふ受け止めていた」とか「どうしてあんな事を考えたのだろう」と客観的に考えられるようになると、徐々に自分自身に気付きがえられ、行動変容を起こしていきます。

これからお伝えするととは、「心がけること」として書きますが、正直、それを意識した“だけ”で変わるとは思えません(笑)そんな方は是非、ボクの心理カウンセリングを受けていただきたいと思います。

①失敗を受け入れる

失敗は学びへのチャンスです。これは心構えとして「失敗を避ける努力」ではなく「失敗を受け入れる努力」をするべきだと思います。また、行動を起こす時、恐れを抱いたままでは、100%の実力を出し切ることもできません。

②最低限だけできればいい

「今、自分ができることの最大限」を探すのではなく「今、自分ができることの最低限」を、まずは探してみる、と言うことです。そこから徐々に「最大限」を見つければよいのであって、最初から「自分の最大限」を探そうとすると、早く挫折し、また次、挑戦しよう!と言う気持ちの切り替えも難しくなります。

③そもそも自分の基準は正しいのか、疑ってみる

白黒の線引を決めている、自分の中の価値基準をまずは疑ってみることです。そのためにできることとしたら、様々な人と話しをする、話しを聞く、と言う事です。「自分はこう思うんだけど〇〇さんはどう考える?」「あの人って〇〇だと思うんだけど、あなたはどんなふうに感じる?」など。自分とは違う価値基準の人の考え方を聴いたり、また意見交換するだけでも「目からウロコ」って事もよくある話し。

④自分の基準のルーツを探る

これはちょっと難易度が高い(笑)それこそ、これは心理カウンセラーと共に行うと良いかと思います。基準のルーツって、実は幼少期の親からのしつけだったり家庭環境から受ける影響も大きくて、もちろん、少年から青年、成人へと成長するにつれ様々な人と交流していくことで変わっていくものでもありますが、実は幼少期に身に着けてしまった考え方を、より強固にしてしまう可能性も高くあります。自分の基準のルーツを探ると言う事は、ちょっと精神的にしんどい事もあります。思い出したくないこと、忘れてしまっていたことなどを想起するため、かなり心のエネルギーを使います。

なおさら心理カウンセラーと共に「自分のルーツ探し」をするほうがより安全に、より効果的にできるとボクは思っています。

今回のシリーズは、「万病の元!!」と書いていますが、この様な思考や性格を続けていると、社会生活に疲れ、悩み、心の病の原因になりかねないと思い、ちょっと強い口調で表現しています。2024年2月14日水曜日

万病の元!!その①「完璧主義」

メンタルヘルス上、好ましくない性格や性質について語られる時、大体、以下の3つは挙げられることが多いですよね。

完璧主義

0か100思考

他人軸

今回から3回に分けてこの様なメンタルヘルス上、よろしくない(笑)性格や性質について解説し、どうしたらそれらから脱出できるのか、ボクのちょー持論を展開したいと思います。

今回は「完璧主義」についてお伝えしますね。

①完璧主義が生産効率にもたらす負の影響

・失敗に対する恐れからストレスが過剰になりすぎて疲弊しやすい。

・他者からのフィードバックを受ける機会を損失させ結果的に作業が達成できない。

・自分のこだわりを周囲に押しつけて、周りの人々も疲弊させやすい面がある。

・目標が高過ぎて、結局達成ができず、燃え尽きてしまう可能性がある。

・完璧を求めるあまり、作業が長期化しやすい。

などが挙げられると言われています。

いや~分かりますよね(笑)ボクも以前はかなりの完璧主義だったので。例えば、他部署とチームを組んでプロジェクトを始めたとします。そうすると、そのミーティングの場で「ボクの部署はこういう役割だから、〇〇についての資料を作って、あれもフォローして…もしかしたら他の部署の人達は✕✕について知らないかもしれないからこの資料も用意して…」とか何とか考えだしたら、もう、ものすごい作業量(笑)

それで作業量が多くて作業時間も長くなることは分かっているから、まあ、人よりかは作業に取り掛かるタイミングは早かったと思う。

だから最終的に未完成、と言うことはなかったけど、どれだけ準備しても準備しても安心できない、満足できないと言う精神的ストレスは大きかったかな(笑)

ある時、同僚に「トライ・アンド・エラー(try & error)でいいじゃん」って言われて、ハッとしたこともあったっけ。

じゃあどうする?

②「遅いベスト」よりも「早いベター」を

これはどんな仕事を誰に対してするのか、と言う問題にも関わることなのですが、もし同じ社内、同じチーム内での話であれば、自分自身が提供できる知識やデータには限界があります。最終的にはミーティングや打ち合わせをしてブラッシュアップしていくものであれば『そこそこの物で良い』ぐらいの感覚で取り組んで、ミーティングや打ち合わせの席で完成させたり、また次回への課題として持ち帰って、そこからまた着手すれば良い。それくらいで良いのかな、と。

自分一人の頭で考えれることや、自分ひとりの体でできる作業なんて、たかが知れています…よ。

③「ホウレンソウ」で仕上げる

「ホウレンソウ」懐かしいですよね(笑)。社会人ならば、新入職員になった時にまずは教えられる言葉、求められる行動ですよね。「報告・連絡・相談」のことです。ボク自身は完璧主義なんだけど、職場の後輩に何か課題を出した時にこの「ホウレンソウ」を伝えていました。けれど、どのタイミングで相談してくればよいのか、迷う人もいました。ですのでボクは3つの事をお伝えしていました

「迷ったり悩んだりしたらまず相談する。その時にもし、もう少し自力で頑張ってほしいと思っているなら、その様にボクが伝える」

「全体の30%・50%・80%くらいの完成度のタイミングで報告する」

「どうしても行き詰まった時は、何がどう行き詰まっているのかを明らかにして相談に来る」

もちろん最初に、大体のタイムスケジュールを決めてから取り掛かってもらうのですが、それプラス上記の様な話しをお伝えしていたと思います。

④実はいちばん大切なのは「リカバリー能力・レジリエンス能力」

完璧に何かを仕上げて、非の打ち所のない仕事をしていたとしても、一番怖いのは「想定外」です。自分自身では「完璧」と思い込んでいても、人間のすることですから何かしらの欠陥があったり欠落があったりするもの。しかしそれに気付かずに完成としたものに対して、大なり小なりなにか想定外の問題が出てくると思うんです。

その時、どれだけ迅速にかつ的確に対応できるかって、かなり重要なことだと思うんですよね。自分では「完璧」だと思っているわけだし。

しかも、今まで「完璧」に仕上げた仕事に対して大きなトラブルに見舞われていないとすると、尚更「リカバリー能力」というのは低いまま、来ているわけだし。

だから多少の穴があるくらいの出来栄えで、その都度リカバリーする事に対して恐怖心を捨て、その経験の数をこなす事で、その能力が上がっていくんではないのかな、と思っています。

完璧主義のボクからみたら、おそらく④が一番大切なことだと思う。

もちろん、作業時間を短縮させたり燃え尽きを防いだりって大事なことだとは思うけど、咄嗟の対応力やリカバリー能力が低下するって、ホントに困る。

まあ、ボクが元々医療従事者だから、突発的なできごとの繰り返しだから、それにいちいちビクビクしていたらやってられないって言うのもあるけど、ボクはビクビクしていた(笑)とても。20年以上、理学療法士やってて、何だかいつも緊張感に溢れていて、それに疲れたってのもあるかも…

もちろんそこで「完璧主義」を辞められていれば違ったのかもしれないけど…さ。

ま、何にせよ、完璧主義は万病の元ですよ~

2024年2月13日火曜日

あなたは世界を全て色眼鏡で見ている…認知バイアスとは?

ある対象を評価する時に、それが持つ顕著な特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる(認知バイアス)現象のことです。例えば、清潔感のあるイケメンは信頼できると感じてしまったり、“〇〇大学教授”のように肩書だけで、その人はとても立派な人間だと判断してしまったり。

2024年2月9日金曜日

自分で自分が信じられない…インポスター症候群!

人はとかく、日本人は尚更「遠慮の美学」がありますよね。あと自分の功績を誇示しないとか「一歩引く文化」というものが根強いと思います。何かを成し遂げた時、周囲から「あなたは本当にすごい人だ!」「素晴らしい業績をなし得た素晴らしい人だ!」と称賛されても、日本人は「いえいえ。そんなことはございません」と言います。

内心はどうであれ(笑)

ただ、時に本心から「そんな大したことはしたとは思っていない」とか「周りの人は自分を騙して本心から称賛していない」と懐疑的な気持ちになることがあるそうです。

それが『インポスター症候群』と呼ばれます。

インポスター症候群とは…(公益財団法人 日本女性学習財団より一部引用)

他人からの高い評価に対して、「そんな能力はない」「運がよかっただけ」「本当は能力がないと見破られてしまう」などと否定的にとらえる状況をさします。1978年、臨床心理学者のPauline Rose ClanceとSuzanne Imesが「学問的・専門的分野において客観的に成功しているという証拠があるにもかかわらず、本人は虚偽感や無価値観を抱き、知的な面で他者を欺いていると感じる内的経験」を定義したことからきています。

別名「詐欺師症候群」「ペテン師症候群」とも呼ばれます。

端的に言えば「自己評価が極端に低く変化(特に成功すること)に対して恐怖心を感じている」とも言えます。

ではなぜ、その様な感覚に陥ってしまうのでしょう。

まずは下の図をみて下さい。

左はインポスター症候群の人の知識量に関する捉え方。右はそうでない人。

インポスター症候群の人は「他人は自分より秀でている」または「自分は他人より劣っている」と捉えるので、周囲の他人を過大評価します。しかし人間の知識というのは、人それぞれに知っている分野や範囲というのは大小様々で、自分が知っていることと他人が知っていることはオーバーラップしている部分もあればそうでない部分もるはずですよね。

つまりインポスター症候群ではない人は『優劣』で捉えるのではなく『十人十色』で捉えています。けれどインポスター症候群の人はそれができない。

『症候群』と言う名前がついているので、“あたかも病気”の様な受け止め方をされるかもしれませんが『症候群』というのは、あくまで『その様な考え方をしがちな人たちの集団』程度に受け止めていただいたほうが良いかと思います。

大なり小なり、人はその様に考えがちです。

では、どの様な人がインポスター症候群に陥りやすいのでしょうか。

外的要因として…

・成功・優秀・天才、などと必要以上に期待されてプレッシャーを与えられた。

・チャレンジする環境がない、失敗した経験がない。

・学校で成功するように圧力をかけられた。

・家庭で兄弟や姉妹と比較して優秀・劣悪を強調された。

・周囲から優秀・天才と扱われ過度に期待された。

・過度に制御されて自由がない環境。

・完全に失敗しない過保護な環境。

内的要因として…

・完璧主義

・専門家気質

・責任感が強い

・他人本位

こうやってその要因を列挙してみると何となく見えてきませんか?「失敗することへの勇気の欠如」「自分の喜びより他人からの評価」そんなことがキーワードになってきそうですよね。

また、『内的要因』を見てみると適応障害やうつ病に罹りやすい気質とも一致します。

という事はですよ、対処法も何となく見えてきませんか?

・現在に集中して、未来を心配しすぎない。

・自分にも他人にも完璧を求めない。

・自分より優秀だと思う人の中に身を置く。

・褒められたら否定せず受け止める。

・小さな目標を立てて達成したら自分をしっかり褒める。

このような事を実行するためには、やっぱりある程度のトレーニングが必要だと思います。と言うのも、インポスター症候群も、ある意味『自分自身の認知の歪み』が原因なんですよね。

もし、専門的に取り組みたいのであれば『認知行動療法』をオススメします。

2024年2月8日木曜日

楽観的に生きるって?!防衛的悲観主義・戦略的(方略的)楽観主義

ボクは基本、ネガティブシンキングで生きてきました(笑)ホントに。何か自分の身に降りかかる出来事があると、その後のことを予測するのですが、大体の場合『最悪の事態しか』想像できませんでした。

もう、これって、異常ですよ(笑)ホントに。

それが行き過ぎると

「人生終わりだ」

「もう誰からも信頼されない」

「生きていてもしょうがない」

「もう二度とごめんだ」

と言う、極論に行き着いてしまいますので、ネガティブシンキングも考えものです。

でもね…ネガティブシンキングが身に染み付いてしまっている人に「もっと気楽に考えなよ!」とか「そんなの考えすぎだよ」とか言われても「ソレができていたら苦労はしない!!!」と声を大にして言いたい(笑)

だって、そうでしょ?ネガティブシンキングって、ある意味、これまで生きてきて身につけてきた〚LifeHack〛みたいなものだから。それが正しいと思って生きてきたわけだし。

しかし、やっぱりそれはメンタルヘルス上、あまりよろしくないのも事実。じゃあ、心理学的にどんなことが言われているのか、少し紹介したいと思います。

上の図を御覧ください。

横軸に「悲観的⇔楽観的」縦軸に「過去のパフォーマンスが高い⇔低い」を示しています。

一般的悲観主義…

いわゆる「悲観主義」です。ある行動を起こしそのパフォーマンスが悪く、将来的にも同じ様なことが起こるだろう、と言う「真の悲観主義」とも言われています。ボクの言うネガティブシンキングも、この部類でしょうし、みなさんもどんな思考パターンか、容易に想像できるでしょう。

非現実的楽観主義…

これこそ真の「楽天主義」でしょうか(笑)。過去のパフォーマンスが悪かったにも関わらず、将来における希望は楽観的なわけですので「根拠のない自信」と言い換えても良いかもしれません。

防衛的悲観主義…

過去のパフォーマンスが高いけれど将来への不安が強い、と言うことは「自分自身のパフォーマンスに対しての期待値は低くて、そのために将来へのあらゆる想定できる対策を取る」と言う思考パターンです。「備えあれば憂いなし」といったところでしょうか。

戦略的楽観主義…

過去のパフォーマンスが高く、将来のパフォーマンスに対しても期待値を高く見積もっているので、将来に対する準備は最低限にする、と言う思考パターンです。「案ずるより産むが易し」といったところでしょうか。

悲観主義・楽観主義の思考パターンはこの4つに分類されると言われています。

ただし、前述の二つ『一般的悲観主義』『非現実的楽観主義』はよいパフォーマンスを産みません。感覚的に分かりますよね?その理由は。両者はともに過去のパフォーマンスが低い、と言う事実があります。つまり『失敗した事実がある』と言うことなのですが、それが『悲観主義』になると過度な緊張や気分の萎縮など、更にパフォーマンスを落とす原因になります。また、『楽観主義』になると、過去の失敗があるにも関わらず、それに対して何も対処しなかったり、方策を練らなかったりするわけですから、当然、悪いパフォーマンスになるのは見え見えです。

では後者の二つはどうでしょうか。

実は、心理実験において、防衛的悲観主義も戦略的楽観主義も、将来的なパフォーマンスの低下は起こらない、とされています。つまり、過去に成功体験があれば、将来のことを悲観的に考えても楽観的に考えても、同じくらいの高さのパフォーマンスが得られる、とう言うことなのです!

さあ、ここで考えなければならないのは、「過去に成功体験があれば」と言うことがキーになることがお分かりですね?

つまり同じ様な経験、同じ様な出来事に対してはこの理論が適応されるのです。

じゃあ初めての経験や体験は?と言うと…これは人間誰しも、「未知のものに対する恐怖心」と言うものがあります。これは「生物としての本能」なので抑えることはできません。

諦めて下さい(笑)

未知のものに対する恐怖心や不安感への対処法については、機会を改めて設けるとして、今まで経験してきたことを振り返った時に、まずは、ネガティブな側面だけでなくポジティブな側面も含めて全体を、キチンと客観的に捉える、と言う思考過程が必要になってくると思います。「良い」「悪い」と言う判断も必要かもしれませんが、「何がどの様に良い」「何がどうして悪い」その部分に着目することで、「感情・気分」の部分で変化があると思います。

楽観的・悲観的というのは、ある種、生まれ持った気質みたいなものもありますが、考えようと言うか受け止め方次第のところもあるんですよね。

ちょっとご自身を振り返ってみて、思考過程を見直してみて下さい。

2024年2月7日水曜日

大人の発達障害とは?グレーゾーンとは?

近年、本当に多くなりましたよね。『発達障害』または『大人の発達障害』と言う言葉を耳にする機会が。

ボクが子供の頃(約40年近く前の話です)発達障害という言葉はそれほどメジャーではありませんでした。いわゆる『知恵遅れ』と言う障害はあったし「知的障害」と言う言い方も何となく記憶しているのですが、『発達障害』と言う言葉は聞いたことがなかったような気がします。

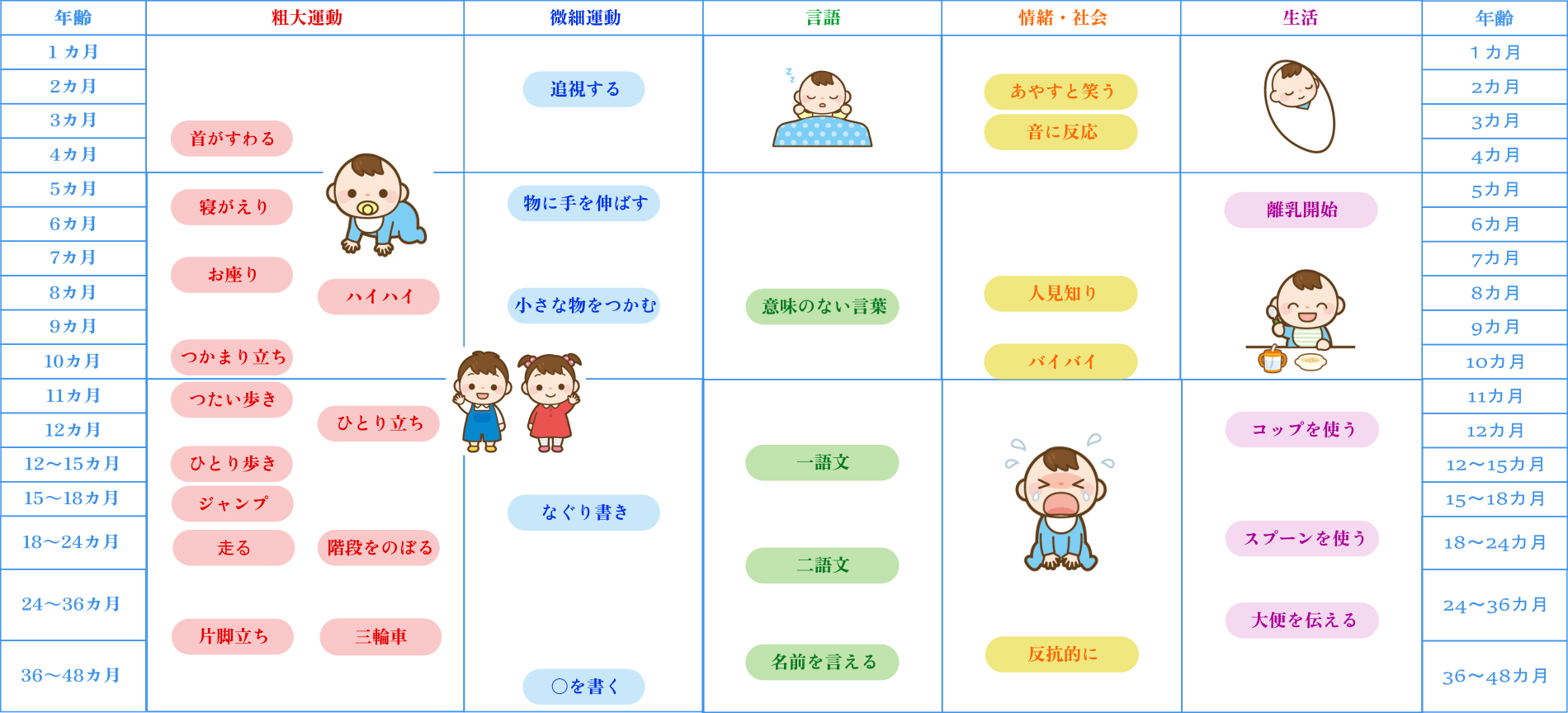

また、理学療法の養成校時代『発達障害』と言うと、運動機能メインの話で、いわゆる『正常発達』から逸脱した身体機能的な障害を『発達障害』と言っていたと思います。

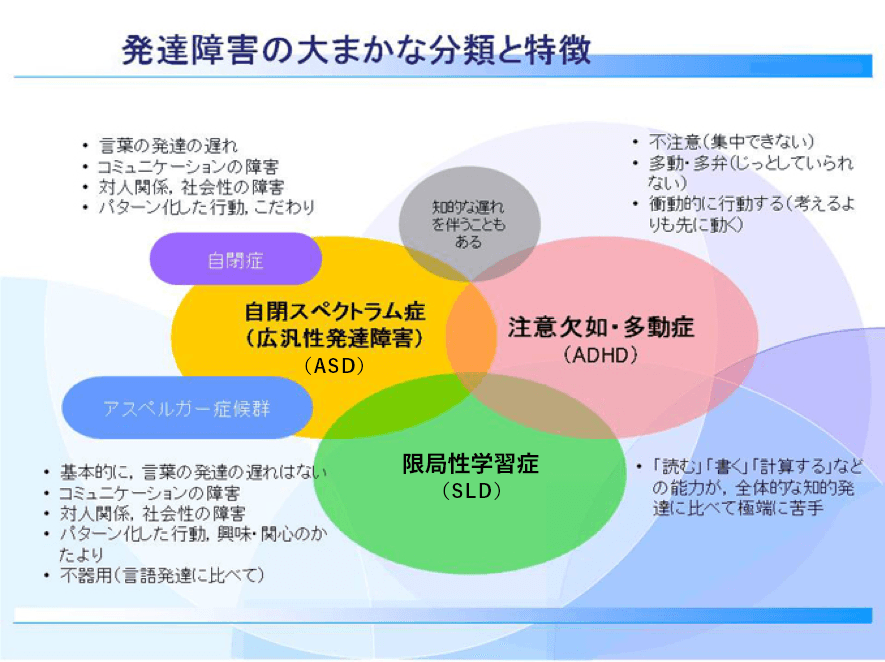

注意欠如・多動症:ADHD

12歳以前から、発達年齢に比べて、落ち着きがない、待てない(多動性-衝動性)、注意が持続しにくい、作業にミスが多い(不注意)といった特性があり、そのことによって家庭、学校、職場などの複数の場面で困難がある場合に診断されます。多動性−衝動性と不注意の両方が認められる場合も、いずれか一方が認められる場合もあります。(中略)大人になると、計画的に物事を進められない、そわそわとして落ち着かない、他のことを考えてしまう、感情のコントロールが難しいなどといったことが見られます。子どもの時に比べて、大人になると、落ち着きのなさなどの多動性-衝動性は軽減することが多く、そのため多くの困難を経験していても、その症状は目立ちにくくなります。また、不安や気分の落ち込みや気分の波などの精神的な不調を伴うことも少なくありません。

2024年2月5日月曜日

グルグルグルグル グルグルグル ドッカァーン!!

この言葉を書くと、どうしても「篠原ともえ」さんを思い出すんです(笑)。

今の若い方は、「篠原ともえ」さんというと、デザイナーとかアートディレクターとか、そんなイメージかも知れませんが、彼女、ずっと前は「天然キャラアイドル」だったんですよ(笑)想像できないかもしれませんが。

今回は、篠原ともえさんのお話ではありません(笑)

人は悩んでいる時、知らず知らずのうちに「ぐるぐる思考」になっていることがよくあります。「あ~でもないこ~でもない」「あ~すればこ~すれば」⇒グルグルグルグル

そのうちドッカーン!となりますね。

これを『反芻(はんすう)思考』と言います。

反芻(はんすう)とは…

ウシやキリンなど一部の動物にみられる、胃に入った食べ物をもう一度口に戻す行為を指す言葉で、ぐるぐる思考が反芻思考と呼ばれる由来となっています。ぐるぐる思考の例として、「あのとき、もう少し言い方を変えればよかった」など、過去の発言を後悔することなどがあげられます。

思考するのは悪いことではありませんが、何度もネガティブなことを考えすぎると、不安感が高まり、次第に気分が落ち込みやすくなってしまいます。

気分の落ち込みが続くと、心身の健康を崩す原因にもつながりかねないため、適切に対処することが大切です。

実はこの『グルグル思考』2種類あると言われています。

「リフレクション(Reflection)」とは、ネガティブな思考がよぎったときに、失敗の原因は何なのかを考える思考方法のことです。原因を分析する方法のため、ぐるぐる思考のなかでもポジティブな側面から自分を振り返ることができます。また、未来に向けて対策を検討できるようになるため、同じ失敗を繰り返さないための工夫にもなります。

まさにこれが『グルグル思考』の真骨頂(笑)

「ブルーディング(Brooding)」とは、ネガティブな思考がよぎったときに、自分の性質や環境が悪いと考えることです。たとえば、「自分が成功できないのは周りのせいだ」「自分が失敗するのはなんの能力もないからだ」というふうに考える例があげられます。ブルーディングは、ぐるぐる思考のなかでも、ネガティブな側面に注目しがちな思考方法です。理不尽な感情や不満感が募りやすくなる考え方のため、精神面での不調が出やすくなります。

いわゆる「あ~でもないこ~でもない」と考えてしまい、その答えを得ることができず、思考が止まらなくなることです。

多かれ少なかれ、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか?

ブルーディングしてしまう人というはうつ病傾向の強い人と言われていて、以下のような性格の人が陥りやすいと言われています。

・繊細なところがある

・一人で抱え込んでしまうことが多い。

・完璧主義である。

ドキッとしたあなた、そこのアナタですよ!

実はボクもブルーディングし易い傾向にありました。でも対処法がいくつかあります。

・別のことで気をそらす

・身体を動かす

・自然に触れる

・マインドフルネス瞑想に取り組む

・原因から距離を置く

・誰かに話を聞いてもらう

端的に言えば「ジッと頭を抱えて考える状態から離れる」と言うことです。

ボクがよくやることなのですが、例えば勉強会やセミナー、講演会の講師をする時、スライドや配布資料を作成します。もちろん、話の流れに沿って作っていくわけですが、作り込めば作り込むほど「こっちが見やすいかな?」「この言葉の言い回しはどうかな」と不安になって、何度も何度も書き換えたり作り直したり(汗)

ボクは、それを止める方法として、そんな思考や行動に陥っていると気づいた時点で、パソコンの電源を落とします。そして「明日の朝までデータを開かない」と決めて他ごとをするようにします。

例えば家事をしたりシャワーを浴びたりTVを見たり映画を見たり。

時には外出して買い物に行ったり、カフェでのんびりしたり。

いわゆる『行動療法』的な手法を用いるのですが、これが案外、効果的で(笑)翌朝、もう一度見直してみると、思いもよらないアイディアが浮かんだりして、ブラッシュアップできることもしばしば。

それともう一つ。

人間は「考えないようにしよう」とすればするほど「それを考えてしまう生き物」なのです。

有名な例えですが、例えば「これから30秒間、バナナの事考えないで下さい」と言われて、一瞬たりともバナナの事を考えない人はいません。「考えてはいけない」と考えれば考えるほど、考えてしまう(笑)もうパラドクス(笑)

人間は考える動物です。

しかし、「考え方」や「考え過ぎ」に注意が必要とも言えるでしょう。

最新のblog

実は、この記事を書くにあたって、ちょっとしたキッカケがあって。というのも 「アサーションスキル」「アサーティブ」 について、キチンと人に伝えるためにもう一度勉強しよう!と思い色々と調べていたところ、「受動的攻撃:パッシブ・アグレッション」と言う言葉にぶち当たりました。 「受動的...

-

2024年11月28日(木)~30日(土)にかけ、東京において開催された『 第38回日本エイズ学会 』の『POSITIVE TALK 2024』にて、HIV陽性者の当事者としてスピーチをしてきました。まずは、その発表原稿の全文を、こちらでご紹介させて頂きます。 なお、読みやすい...

-

ボクは最近、ひょんなことから、何人かのバイセクシャル男性の思いや苦悩を耳にする事があり、彼らの抱える問題とそのお気持ちに思いを馳せる機会がありました。 ボクは『ゲイ』で、かつ、今まで近しいところにバイセクシャル男性の『本音』を聞く機会がなく、とてもハッとさせられました。 一部の...

-

先日ボクは、 沖縄HIV臨床カンファレンス が主催する 『第15回沖縄HIV臨床カンファレンス第2部』 にオンラインで参加しました。その研修会では、看護師・ソーシャルワーカーの方から、ご自身が関わられたHIV陽性者のACP(Advance Care Planning:アドバンス・...

.jpeg/260px-Gandhara_Buddha_(tnm).jpeg)