ボクが理学療法士として臨床で働いていいる中で、どうしても忘れることの出来ない患者さんの第4弾です。

ボクが最初に就職したのは、海辺の田舎町にある整形外科と内科の有床診療所(19床のベットがあり入院することもできるクリニック)でした。当時は、今の制度とは大きく違い、リハビリでは、セラピスト一人あたりの受け持てる患者数が45人ととても多く、ある意味、医療業界では新しい『金のなる木』でした。

そのため、特に整形外科のクリニックなどには、加齢による慢性期疾患や変性疾患(例えば変形性膝関節症・腰椎椎間板ヘルニア・頸肩腕症候群など)の患者様は、受診したいと思えばどれだけでも受診でき、リハビリを受けられる時代でした。

そうすると、近隣には「リハビリの常連さん」と言う方々がおられ、ボクの就職したクリニックにも、その様な多くの方がおられました。

今回、お話させて頂くFさんもそんな常連さんのお一人でした。

Fさんはクリニックから徒歩20分くらいのところにある町営団地にお一人で生活されている80代の女性です。毎朝、その町営団地から押し車(シルバーカーなんてカッコの良いものではない)を押して、ほぼほぼ毎日一番乗り。

当時はまだ、介護保険制度が始まる前だったので、クリニックのリハ通院が運動療法であり、安否確認でもありました。

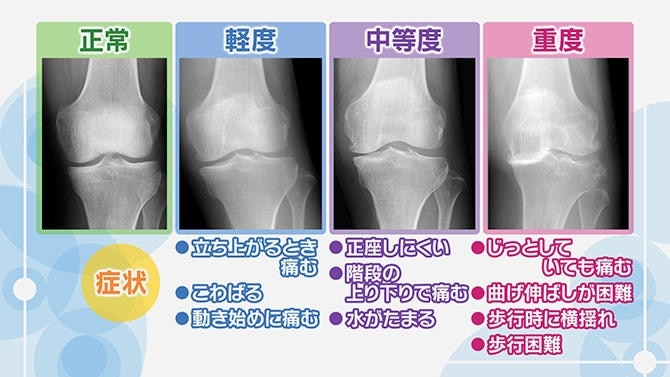

両方の変形性膝関節症(重度のいわゆるO脚)と変形性腰椎症で腰が曲がっており、平地は杖か押し車、自宅内は壁伝いに移動する事で何とか生活が成り立っている状態でした。隣町に息子さん夫婦が住んでおられたのですが、あまり行き来はないようで、Fさんは押し車を押して、近くの八百屋さんに買い物にでかけたりすることは何とか出来ていました。

当時のクリニックではセラピストがマンツーマンで介入できるのは、外来患者さんに限ってですが約10~15分程度でした。かつ、担当制ではなく、手が空いたセラピストから順番に患者様を診させて頂くと言うシステムで、もちろん予約制ではありませんでした。繰り返しますが現在とは制度が違いますので、それでも問題ない時代でした。

膝も腰も、両方とも変形はとても強く、特に腰はMRIで見ると、骨が脊髄を圧迫していて、その影響で左下肢に坐骨神経痛が出ており、お薬とリハビリでだましだまし、過ごされているような状況で、リハでも腰から下肢にかけての徒手療法や関節可動域練習などを中心に行っていました。

もちろんボクが就職した時には、もうすでに常連さんで(笑)先輩セラピストから、Fさんは典型的な症例だからまずは手始めに色々診させてもらってっと言われ、遠慮なく、とにかく色んなことをさせてもらったりしました。

ボクの通っていた医療短大では、最終学年に1ヶ月の臨床実習を3施設、行かせていただいたのですが、なんで1施設で1ヶ月ですから、きちんと詳しく患者様を診させてもらえるのなんて、1施設辺り1人くらいでした。ですので、就職したての頃は、本当におっかなびっくり(笑)

人の体を触るって、慣れてないと本当に恐ろしい!

押したり曲げたり…就職したてのボクらだって、本当に怖かって思い出があります。

また、理学療法の分野、特に整形外科疾患では、「どんな姿勢をしているのか」「どんなふうに動かしているのか」と言う所を見る必要があって、それをしっかり観察できるには、もちろんコツもありますが、とにかく多くの方のソレを経験する必要があります。

ボクはFさんに立った時の姿勢や、立ち上がり方、寝た時の姿勢や各関節の動かせる程度、どんな時に痛みが出て、どんあ痛みが出るのか。お恥ずかしい話、学生の頃の臨床実習の時より、真剣に診させてもらった記憶があります。

そんなこんなでボクの『おばあちゃん的存在』になった(笑)Fさん。ボクが担当させてもらっていつもその方から言われることは「ご両親を大切にしなさいね」でした。「親孝行せなあかんよ」とも。事あるごとにそう言われておられ、息子さん夫婦がすぐ近くの隣町に住んでおられることと何か関係があるのかな?と思いながら、その言葉が心に残っていました。

そんなある日、週末が明けた月曜日、ボクが出勤するとそのFさんが入院されているではないですか!お話をお伺いすると、どうも日曜日に腰の痛みと足への痛みが増悪し立てなくなり、息子さんに連れてこられたとのことでした。

お一人暮らしでしたので、もちろんご自宅で生活もできないため、安静と治療とリハビリのために入院、となりました。

入院当時は、寝たり起きたりも難しく、また、椅子に腰掛けたり別途の上で足を投げ出して座ったりと言う姿勢も困難なため、とにかく寝ているしかない状態でした。もちろん寝たり起きたりも介助が必要、そして車椅子へ移乗するのにもそこそこの介助量が必要でした。

たしかボクが理学療法士になって2年目だったと思います。

入院中のリハビリはボクが担当する事になったのですが、なんせ2年目。とにかく知識もなく経験も浅いため、本当に苦労しました。

動き云々ではなく、とにかく痛みをとらないことには、何も始まりません。

正直、レントゲンやMRIの画像を見る限り、神経そのものがかなり圧迫されているので、院長先生である整形外科の医師も「手術の適応レベル。回復は難しい」との見解でした。

ボクが当時持っている知識としては物理療法とくに超音波療法を使うこと、電気刺激療法を行うこと、徒手療法と下肢の筋力強化くらいしか思い浮かばず、とにかくそれらを始めることにしました。

3週間ほどした頃から、じょじょにご自身で寝起きが可能になり、車椅子へ移る時も介助なしでできるようにはなったのですが、いかんせん、歩くことが難しい。手すりを使ったり壁を使ったりする伝い歩きは可能なのですが、杖や押し車では数mが限度でした。

何度もお伝えしますが、当時は介護保険サービスが始まる前です。しかもFさんは独居。

そろそろ退院の時期にも差し掛かり、今後のご自宅での生活を考えると、息子さんと同居する事が一番の方法だと思いました。そしてFさん御本人にも提案しましたが、一向に首を縦に振りません。自宅内の生活が出来たとしても買い物などの外出に困ってしまうだろうと思い、息子さんも交えFさんとお話をすることにしました。

息子さんとの同居もダメでもちろん施設入所と言う程度でもない。一番の問題は買い物も含めた外出だということをお話した上で、ボクが提案したのは電動シニアカーでした。

ただ、提案した時、御本人はかなり難色を示されました。

もともと車の運転などもしたこともありませんし、怖い、とのこと。また、当時、電動シニアカーと言うのは今ほど出回っておらず、そもそも、どこで購入すればよいのか、ボクにも分かりませんでしたた。すると息子さんが、自分が見つけて購入してくる!と申し出されたのです。しかも、退院してすぐは、息子さんがつきっきりで練習に付き合う、と。

もしかしたら、Fさん御本人よりも僕自身がホッとしたのかもしれません(笑)

息子さんがそこまでFさんのためを思って尽くしてくださるというのは、ボクにとっても神のような声に聞こえました。

前述したように、Fさんは独居です。もしかしたら過去に息子さんと何らかの確執があったのかもしれません。しかし、このFさんの入院をきっかけに、お二人の距離が縮まったのかな~と、ちょっと心温まる思いでした。

そんな話がまとまり、しばらくしてから息子さんから電動シニアカーを購入したので退院を、との事。Fさんはご自宅へ退院されました。

それからすぐ、いつものようにFさんは通運を始められたのですが、Fさんは電動シニアカーに乗って、そのすぐそばを息子さんが歩いて、そんな二人で通院がはじまりました。息子さんはもう定年退職されていましたのでお時間に余裕があったのでしょう。Fさんのリハビリが終わるまでクリニックのロビーでテレビを見ながら待っておられ、また二人並んで帰られる…そんな光景が2週間程度、続いたでしょうか。

気付くとFさんはお一人で来院されるようになりました。「息子さんは?」と聞くと「もう独りで(電動シニアカーを)運転できるから、断った」と。

最初はあんなに、嫌がっていた電動シニアカー。お一人で上手に運転されるようになってボクも何だか嬉しくなりました。

しかし、ほどなくしてFさんは急に来院されなくなりました。

皆で「どうしたんだろうね…」と言っていた矢先、同じ町内にあるいわゆる総合病院のリハスタッフから電話がありました。当時、同じ地域の理学療法士が月に一度集まって勉強会をしていたので、面識があったのですが、どうやらその病院に入院されたとのこと。

原因は硬便による腸閉塞でした。

おそらく、便が出ないのを長期にわたり放置していたのでしょう。激しい腹痛と食欲不振から救急搬送されたそうです。

それからは、階段を転げ落ちるように、状態が悪化し、帰らる人となりました。

ボクは当時、Fさんと同じ町内に住んでおり、通勤途中にはFさんの菩提寺が在り、亡くなられた翌日の朝、通勤途中に葬儀の場所を知らせる立て看板を見て、その訃報を知りました。

出勤し、同僚たちとFさんの話になり、先輩の一人がこっそり「かっちゃん、お通夜いかない?」と誘ってくれました。

当時ボクは、夜間の大学に通学していてその先輩も同じ大学に通っていました。二人で申し合わせて、大学の講義が終わって急いで自宅に戻り、喪服に着替えてそのお寺へ向かいました。

もちろん、もう通夜のおつとめは終わっており、ひっそりと息子さんがFさんの祭壇の前に座っておられました。

思えば、親族以外の通夜に参列するというのは初めての経験で、「この度はご愁傷さまでした」と言う言葉を何度も、練習していった覚えがあります。

しかし、息子さんとFさんを目の前にして「この度は…」と後が続かず、息子さんと一緒に涙していました。

入院した時の状況や入院してからの事など、涙ながらにお話される息子さんに、ボクは何一つ気の利いた言葉をかけることができず、ただただ、お話を聞くだけでした。

もう25年近く前の話になりますが、今でも、その葬儀場となったお寺の様子をありありと思い出すことが出来ます。

悔しさ、ツラさ、申し訳無さ、やるせなさ、色んな気持ちが今でも湧いてきます。